Are the straights okay!? Gedanken zum Heterofatalismus

Hetero-Beziehungen, so wirkt es, sind problematisch und frustrierend. Trotzdem werden sie immer noch als gesellschaftliche Norm gefeiert, während das Unglück, das sie mit sich bringen, relativiert wird. „Man ist eben hetero, und Männer sind nun mal so, wie sie sind. Ich habe mir schließlich nicht ausgesucht, hetero zu sein“, heißt es dann oft. Oder auch: „Ich wünschte, ich wäre lesbisch, dann wäre alles so viel einfacher!“ Neulich hat unser*e Autor*in herausgefunden, dass es für ebendiese Einstellung, das Gefühl hoffnungslos als Hete in einer Hetero-Beziehung zu stecken, ein ganz wunderbar passendes Wort gibt: Heterofatalismus.

In letzter Zeit beschleicht mich beim Scrollen auf Social Media, aber auch in Gesprächen mit Freundinnen das Gefühl, dass heterosexuelle Beziehungen selbst für Heteros zur Unmöglichkeit geworden sind.

Besonders bei heterosexuellen Frauen, vielen von ihnen politisch aktiv, feministisch, smart, wirkt es, als stünde ihre Beziehung ständig quer zu ihren Überzeugungen. In einem überraschend großen Teil der Gespräche, die ich mit meinen heterosexuellen Freundinnen über ihre Partner führe, zeichnet sich dabei ein vertrautes Muster ab: Männer, die als unzulänglich oder „toxic“ beschrieben werden, von denen man sich aber auch irgendwie nicht loseisen kann. Trotz der Tatsache, dass sie keine Care-Arbeit übernehmen, die Bremsspuren in ihren Schlüppies mehr über ihre Gesamthygiene verraten, als irgendwer wissen will, und sie, grundsätzlich, einfach erstaunlich wenig taugen.

Is having a boyfriend embarrassing now?

Vor ein paar Wochen erschien auf Vogue Online ein Artikel, der in den sozialen Medien für Aufsehen sorgte. „Is having a boyfriend embarrassing now?“ fragte die Autorin Chanté Joseph und sprach damit aus, was scheinbar viele heterosexuelle Frauen im Stillen befürchtet hatten, nämlich dass es peinlich ist, einen cis Mann öffentlich zu daten.

Seit der Veröffentlichung des Artikels diskutieren Frauen auf unterschiedlichsten Plattformen über ihre eigenen Erfahrungen, über Frust und Erschöpfung mit heterosexuellen Beziehungen. Joseph beschreibt einen kulturellen Shift: Heterosexualität sei tatsächlich nicht mehr automatisch die Norm, eine Beziehung nicht länger zwingend ein Beweis weiblicher Erfüllung oder gesellschaftlichen Erfolgs. Single zu sein oder queer zu daten, werde als selbstbestimmter, attraktiver Lebenszustand gefeiert, während Pärchenfotos mit dem Freund zu weniger Follower*innen und negativen Kommentaren führen würden. Das alles entsteht vor dem Hintergrund, dass wir alle nur zu gut wissen, wie schädlich es sein kann, Beziehungen mit cis Männern einzugehen. Frauen, die das dennoch täten, seien sich ihres eigenen Wertes nicht mehr bewusst.

Unabhängig davon, ob ich Josephs Analyse zustimme (tue ich nicht, ich finde übrigens auch nicht, dass es jetzt mehr en vogue ist, queer zu sein, auch vor dem Hintergrund, dass sich seit 2010 die Zahl der queerfeindlichen Straftaten nahezu verzehnfacht hat), muss sie doch einen ganz bestimmten Zeitgeist getroffen haben. Ansonsten ließe sich diese kollektive Resonanz nicht erklären.

In Bezug auf diesen Punkt bleibt die Autorin jedoch inhaltlich oberflächlich. Sie bezieht sich auf Heterofatalismus – ein Konzept des queeren Autors Asa Seresin – ohne die ursprüngliche, tiefere Kritik zu berücksichtigen. Und genau hier lohnt sich ein genauer Blick.

Was ist Heterofatalismus?

Vorab: Wenn ich in diesem Text von Heterofatalismus schreibe, dann beziehe ich mich dabei vor allem, aber nicht ausschließlich, auf heterosexuelle Frauen, die cis Männer daten. Auch andere queere Personen oder Männer, die auf cis Männer stehen, erleben denselben Struggle.

Heterofatalismus, wie Autor Seresin ihn beschreibt, besteht aus performativen Distanzierungen von der Heterosexualität. Das kann sowohl über den Ausdruck von Bedauern und Hoffnungslosigkeit als auch Peinlichkeit über heterosexuelle Erfahrungen ausgedrückt werden. Heterofatalismus legt dabei einen starken Fokus darauf, cis Männer als Wurzel des Problems zu sehen. Dass diese Distanzierungen „performativ“ sind, so Seresin, bedeutet nicht, dass sie unehrlich wären, sondern dass sie selten mit einer tatsächlichen Aufgabe der Heterosexualität einhergehen.

Beispiel: Die hetero Freundin, die unglücklich in einer Beziehung mit ihrem Typen steckt und dir sagt, dass sie viel lieber lesbisch wäre, weil alle Männer eh Müll sind, sich aber trotzdem immer wieder für besagte Müll-Typen begeistert.

Der heterofatalistische Teufelskreis

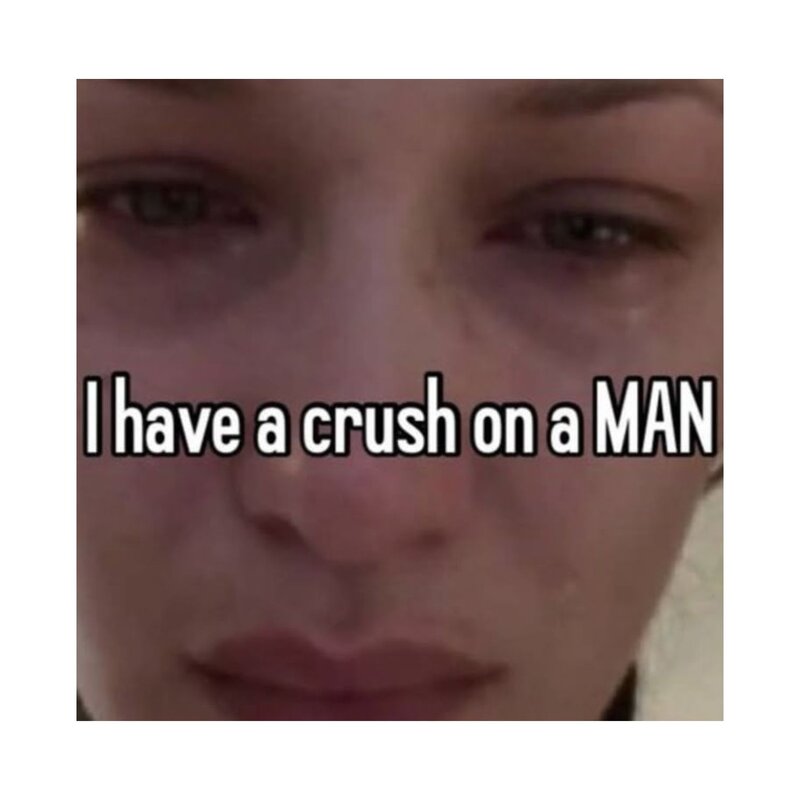

Eine Hauptaussage aus Seresins Text, den ich spätestens jetzt allen, die ihn noch nicht gelesen haben, wärmstens empfehle, ist der Teufelskreis, den der Heterofatalismus eingeht. Denn gerade durch die memefiziert geäußerte Frustration und die rein äußerliche Distanzierung von Heterosexualität, das öffentliche Freisprechen davon, wird ebendiese noch weiter zementiert.

Frauen äußern Frustration, Peinlichkeit oder Resignation über Männer, doch diese Distanzierung bleibt meist symbolisch und führt zu keiner Veränderung. Indem das Problem auf die individuelle Ebene verlagert wird – „Männer sind Müll, ich bin zwar unglücklich, bleibe aber trotzdem“ –, wird die Aufmerksamkeit vom Patriarchat als strukturelle Macht abgelenkt und auf persönliche Dramen gelenkt. Und wieder einmal sind es Frauen, die sich schämen müssen.

„Faced with the possibility of disappointment, an anesthetic can feel like a balm.“

Die chronische Enttäuschung über Männer führt zu einer Betäubung. Sich durch halbironisch gemeinte Aussagen gesehen zu fühlen, hält davon ab, sich aufzuraffen. Wenn Heterosexualität von vornherein als „irreparabel kaputt“ gilt, muss niemand versuchen, sie für sich funktionieren zu lassen. Man bleibt lieber in einer schlechten Beziehung und macht darüber Witze. Oder man schreibt Songs (Grüße gehen raus an Taylor Swift).

Seresin beschreibt dies im Text mit einem Vergleich zum Weißsein: „Während der Versuch, sich durch performative Distanzierungsmechanismen von Weißsein oder Heterosexualität zu befreien, progressiv erscheinen mag, ist er in der Realität meist nicht viel mehr als eine Abkehr von Verantwortung. Wenn der Zweck des Heteropessimismus die persönliche Absolution ist, kann er nicht gleichzeitig Gerechtigkeit sein.“

Verantwortungssuche

An dieser Stelle ist vielleicht wichtig zu erwähnen, dass dies nicht bedeutet, dass Frauen für das Leid in heterosexuellen Beziehungen selbst verantwortlich sind, da sie nicht die Verursacherinnen des Leids sind, sondern ihre Männer.

Anekdotisch, aber auch in zahllosen Studien wird uns täglich vorgeführt, dass Beziehungen mit cis Männern Frauen unglücklich machen, sie selbst weniger erfüllen und sie im Schnitt 52% mehr unbezahlte Care-Arbeit leisten als Männer in Beziehungen, was ihre finanzielle und persönliche Freiheit langfristig einschränkt. Evidenzbasiert ergibt es enorm viel Sinn, heute heterofatalistisch zu denken.

Aber wenn Heterosexualität selbst zur Chiffre für patriarchale Gewalt wird, rutscht die Kritik am Patriarchat unmerklich aus dem Blick. Stattdessen sehen sich Frauen konfrontiert mit Scham und fühlen sich selbst in der Verantwortung. Vielleicht ist das das eigentliche Drama des Heterofatalismus: dass er vor allem zeigt, wie schwer es uns fällt, das Patriarchat selbst anzugreifen und wie leicht es ist, einen Ersatzfeind zu konstruieren, der näher liegt und greifbarer ist: Das eigene Begehren.

Die Frage ist: Was machen wir nun mit dieser Kritik, die offensichtlich großen Anklang findet?

Kapitalistische Vereinnahmung (ist nicht die Lösung)

Der Teufelskreis des Heterofatalismus macht auch sichtbar, wie leicht solche kulturellen Stimmungen vom Kapitalismus vereinnahmt werden können. Denn während Frauen öffentlich ihre Enttäuschung über Männer artikulieren, entstehen gleichzeitig Märkte, die genau diese Frustration monetarisieren.

Ähnlich wie der Begriff „woke“ von rechter Seite vereinnahmt und entleert wurde, droht auch der Heterofatalismus sein kritisches Potenzial zu verlieren. Gerade weil die Kritik oft oberflächlich bleibt, lässt sie sich leicht vermarkten und verkauft sich als Trend, ohne gesellschaftliche Veränderung zu bewirken.

Seresin zeigt, wie simpel die vermeintliche Lösung für das Problem „peinlicher Männer“ ausfällt: Girlboss Culture im liberalen Feminismus. Heterosexuelle Frauen, die sich durch den Trend verstanden fühlen, erleben ihre Frustration vor allem individuell. Gefangen im Teufelskreis aus Ablehnung gegenüber Männern und gleichzeitiger Anziehung zu ihnen entsteht ein identitäres Vakuum, das vom Markt allzu bereitwillig mit Selfcare-Produkten, Self-Help-Büchern, Wellness-Trips oder Retail-Therapie-Angeboten gefüllt wird. Gleichzeitig lenkt die bunte Produktwelt davon ab, dass das ganze erstens kein individuelles, sondern ein strukturelles Problem ist und die Ursache nicht die heterosexuelle Anziehung der Frau, sondern Männer im Patriarchat sind. So verwandelt der Kapitalismus Unzufriedenheit in Konsum, während der ganze Sumpf, aus dem das Ungleichgewicht entsteht, vollkommen ungeachtet bleibt. Denn was diese Produktwelt als angebliche Verbesserung oder Befreiung aus der unangenehmen Zwangsjacke der Heteroehe beschreibt, ist am Ende nicht mehr als ein kosmetischer Tauschhandel. Ändern tut es nichts.

Politischer Lesbianismus

Vielleicht hilft uns ein Blick in die Geschichte des Feminismus. Denn die Frage, wie Feminist*innen mit cis Männern umgehen, ist erheblich älter als jede Online-Debatte.

Political Lesbianism, eine Praktik, die besonders in den späten 60ern bei den radikalen Feminist*innen der zweiten Welle Anklang fand, war eigentlich ein politisches Manöver. „Feminism is the theory, lesbianism is the practice“, war das Motto. Man sollte Männer aus dem Bett und aus dem Kopf verbannen, sie zum Feind erklären und Heterosexualität als strukturelles Werkzeug des Patriarchats begreifen.

Lesbisbianismus wurde zu einer politischen Haltung, zu einem Akt des Widerstands gegen Sexismus. Die tatsächliche Sexualität rückte dabei oft in den Hintergrund; selbst heterosexuelle Frauen hatten Beziehungen mit anderen heterosexuellen Frauen. Manchmal war weniger das Begehren entscheidend als vielmehr das Verständnis dieser Beziehungen als Ausdruck einer konsequenten politischen Praxis.

Auch wenn es heute komplex erscheint und Radikalfeminist*innen sich in der Vergangenheit immer wieder transfeindlich verhalten haben - etwa indem ihr Ausschluss von Männern fälschlicherweise auch trans Frauen traf - und obwohl manchen das Label "lesbisch" als politischer Akt fremd erscheint, war lesbisch zu sein historisch stets mehr als nur die Beschreibung einer Anziehung zwischen Frauen.

Queerness war historisch ebenfalls nie eine ästhetische Kategorie oder eine Lifestyle-Wahl; es war und ist stets eine soziopolitische Identität, die mit Widerstand gegen das Patriarchat, Rassismus und white supremacy und dem Kampf gegen strukturelle Unterdrückung inhärent verbunden ist.

Was folgt auf die heterofatalistische Idee?

Am Ende der Kritik an der heterofatalistischen Idee steht, glaube ich, nicht unbedingt der Wunsch nach einer lesbischen Weltordnung, der Reise zum inneren Kind dank Self-Help-Book oder der Ausschluss von Männern per se.

Das Patriarchat abzuschaffen, indem man keine Männer mehr datet, obwohl man eigentlich will, ist ungefähr so effektiv wie den Kapitalismus zu stürzen, indem man keine Avocados mehr kauft. Es gibt Männer (leider) auch dann noch, wenn wir sie uns wegwünschen. Genauso gibt es auch weiterhin das Begehren nach Männern, das hier wirklich niemandem abgesprochen werden soll.

Aber politische Praxis verlangt nicht nur die performative Abgrenzung von Männern, sondern die Aufhebung der patriarchalen Strukturen, die Care-Arbeit ungleich verteilen und Gewalt innerhalb der cisheteronormativen Matrix aufrechterhalten. Großes Vorhaben, I know. Kollektive Prozesse lassen sich nicht allein auf das Individuum abwälzen, klar. Aber kollektive Veränderung kann auch im Kleinen beginnen. Und starten kann das Ganze, wenn eine grundsolide Basis an Vertrauen in das eigene Selbst und das Care-Umfeld geschaffen ist. Vor allem geht es aber auch darum, solidarisch mit anderen zu sein. Heten können sich beispielsweise mit Queers solidarisieren, denn genau diese Queers, deren Beziehungen sich manche heterofatalistische Person manchmal schön denkt, leiden unter denselben und mehr Repressionen. Es gilt also, mal wieder über den eigenen Tellerrand hinauszublicken, sich für andere Gruppen, die unter dem Patriarchat leiden, stark zu machen und sich mit deren Problemen und Sorgen auseinanderzusetzen, statt sie zu idealisieren.

Kritisches Potenzial nutzen

In Heteropessimism zeigen Annabel Barry, Caroline Godard und Jane Ward, dass in der Klagebewegung des Heterofatalismus auch etwas Fruchtbares liegt. Sie brechen damit mit Seresins ursprünglicher Analyse. In einer Welt, in der Selbsthilfeliteratur Frauen systematisch dazu drängt, an der heterosexuellen Beziehung festzuhalten – trotz ihrer offensichtlichen Risiken – kann zwischen hetero Frauen durch das offene Teilen ihrer Frustrationen ein Netzwerk entstehen, die sich der kapitalistischen Vereinzelung entgegensetzt. Und das ist verdammt wichtig. Denn, wie die Autorinnen betonen, verweisen heterofatalistische Beschwerden häufig auf reale Missstände, die eigentlich nur durch kollektive Lösungen wie die Entprivatisierung von Sorgearbeit oder die Infragestellung der Kleinfamilie strukturell adressiert werden könnten.

Ich bin mir sicher, dass in heterofatalistischen Memes auch eine ästhetische Chance liegt: Weil sie Kunst sind und weil die Kunst schon immer ein Raum war, in dem Ideologie sichtbar und gleichzeitig auch kritisierbar wird. Aber es braucht mehr.

Ich empfehle inzwischen immer öfter – und immer schamloser – meinen heterosexuellen Freundinnen, die mir Horrorgeschichten über ihre Partner erzählen, einfach Schluss zu machen. Die Missstände sind klar benannt und wir alle wissen mittlerweile, auf welche Red Flags wir zu achten haben. Es braucht jetzt mehr Netzwerke, mehr Solidarität und Kämpfe, die gemeinsam mit allen, die unter patriarchaler Repression leiden, geführt werden. Statt sich in den immergleichen Gesprächen über ungewollte Crushes auf Fuckboys gegenseitig zu rage baiten könnten wir auch einfach mal zusammen Kunst machen, streiken und auf Demos gehen. Oder knutschen.