ruth__lol über deutsche Erinnerungskultur und ihr Versagen

Am 9. November erinnert Deutschland an die Pogromnacht 1938 – doch während der toten Jüd*innen gedacht wird, bleibt der Umgang mit den lebenden schwierig. Autorin Linda Rachel Sabiers, selbst Jüdin, spricht mit der jüdischen Meme-Künstlerin ruth__lol über Spannungsfelder und Humor als Schutz.

Heute, am 9. November, jährt sich die Reichspogromnacht zum 87. Mal – jener Tag, an dem in Deutschland jüdisches Leben brannte, während die Welt schwieg. Bis heute gedenkt man hierzulande streng nach Staatsräson der Toten. Mich interessiert – als Jüdin – etwas anderes: Wie gehen wir mit den Lebenden um? Mit jüdischem Leben, das komplex, laut, widersprüchlich und politisch unbequem ist?

Kaum jemand verkörpert diesen Widerspruch so sehr wie ruth__lol. Die Künstlerin nutzt Memes bei Social Media, um über Antisemitismus, Identität und die Absurdität deutscher Diskurse zu sprechen – mit Schärfe, Zynismus und einem Humor, der gleichzeitig wehtut und tröstet. Für viele Jüd*innen, auch für mich, war und ist ihre Art, auf Antisemitismus und Israelhass zu reagieren, heilsam.

Mit ruth__lol habe ich über Humor als Überlebensstrategie gesprochen – aber auch über Ambiguitätstoleranz, Kritik und Doppelmoral. Und über die Frage, warum Deutschland immer noch besser darin ist, jüdischen Toten zu gedenken, als mit jüdischem Leben in der Gegenwart umzugehen.

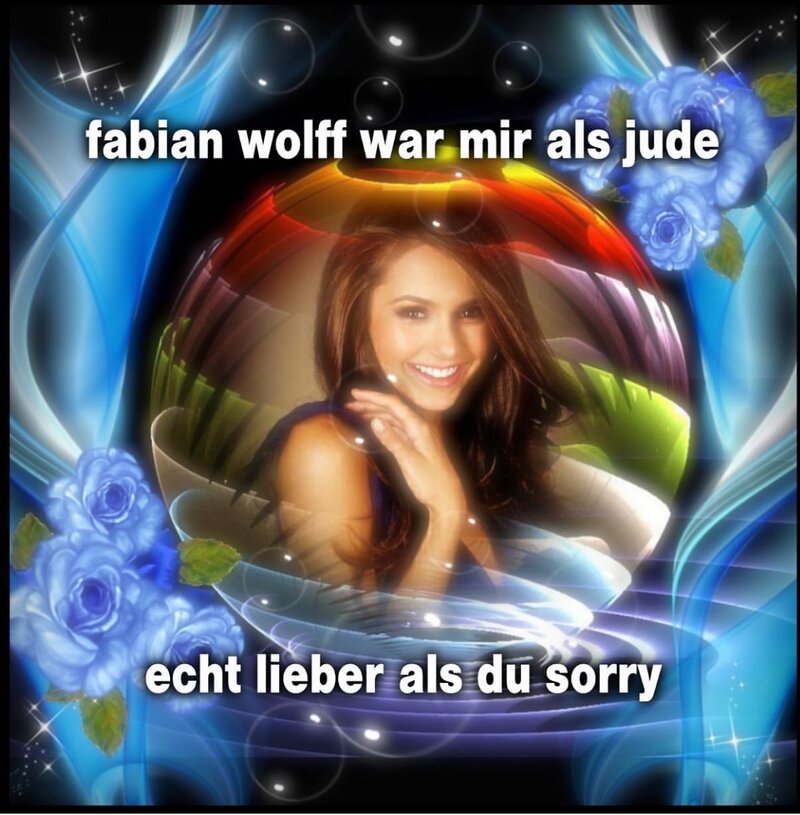

Dein erstes Meme mit explizit jüdischem Bezug griff den Skandal um Fabian Wolff auf – dem Publizisten, der sich jahrelang eine jüdische Identität erfand. Du schriebst: „Fabian Wolff war mir als Jude echt lieber als du, sorry.“ In Deutschland wird jüdischen Toten meist mit großer Andacht begegnet – mit den Lebenden tut man sich schwer. Woran liegt das?

Bis zum 7. Oktober 2023 war dein Feed vor allem Satire über Kapitalismus, Männlichkeit, Rassismus und deutsche Politik. Nach dem Angriff der Hamas änderte sich das schlagartig. Du kommentiertest das Massaker und das Schweigen in Teilen der linken Bubble mit dem Satz: „very quiet wiedermal aus der linken bubble just saying we see you und eure nicht-Reaktionen“.

Mit diesem Post zeichnete sich eine „Nicht-Reaktion“ ab, die über zwei Jahre anhielt – und einen tiefen Graben zwischen vielen jüdischen Menschen und linker Lebensrealität aufriss, vor allem angesichts der fehlenden Solidarität mit israelischen Opfern, unter ihnen verschleppte und sexuell missbrauchte Frauen. Du bezeichnest dich selbst als links – dieser Bruch muss also auch für dich persönlich ein realer Struggle gewesen sein. War dir damals schon klar, dass diese Stille bleiben würde?

... im queeren und linken Café- und Barkollektiv K‑Fetisch in Berlin-Neukölln wurden ein israelischer Mann und seine Partnerin nach Angaben der Betroffenen wegen eines T-Shirts mit dem Wort „Falafel“ in hebräischer, arabischer und lateinischer Schrift des Lokals verwiesen. Eine Angestellte soll gesagt haben: „Ich bediene keine Zionisten“. Der Vorfall wurde öffentlich als antisemitisch kritisiert. Wir wissen jedoch bis heute nicht, was wirklich ablief.

„Drei Designer*innen bringen ein Shirt raus, Menschen werden aufgrund der Tatsache, dass sie das Shirt tragen, eines Lokals verwiesen. Und dann dauert es eine Woche, bis ein Statement kommt, das alles nur noch schlimmer macht. Ich habe es gelesen und gedacht: Okay, also selbst da schafft man’s nicht, das Wort Antisemitismus zu verwenden. Stattdessen kommt dieses typische ,Ihr seid mitgemeint’ – dieses diffuse, ausweichende ,alle sind gemeint'.

Aber das stimmt eben nicht. Linke jüdische Menschen suchen seit Jahren nach Räumen, in denen sie sicher sein können. Und viele halten trotzdem durch – in Kontexten, in denen sie immer wieder Antisemitismus erleben, den sie runterschlucken, weil sie glauben, dass andere Themen gerade wichtiger sind. Ich glaube, das hat sich nach dem 7. Oktober verändert. Viele konnten es nicht mehr aushalten.“

Unsere Großeltern haben den 9. November 1938 als Zäsur erlebt – ein jüdisches Leben mit einem Davor und Danach. Heute sprechen viele davon, dass der 7. Oktober 2023 für ihre Generation eine ähnliche Bruchlinie markiert. Nicht, weil die Ereignisse vergleichbar wären, sondern weil das, was danach kam – der offene, globale Antisemitismus – jüdisches Leben erneut in eine existenzielle Unsicherheit gestürzt hat. Wie siehst du das? Erlebst du diesen Moment ebenfalls als eine Art Zäsur – ein „Davor“ und „Danach“ – für jüdisches Leben heute?

Ich kann nachvollziehen, wieso du diesen Vergleich ablehnst. Ich musste in den letzten Monaten oft an meinen Großvater denken – an dieses Gefühl totaler Ohnmacht, von dem er mir oft aus seinen Erfahrungen als Kind auf der Flucht erzählte. Ich habe mal in einer Kolumne genervt darüber geschrieben, dass so viele Jüd*innen sinnbildlich auf gepackten Koffern sitzen. Ich dachte damals: Wir müssen uns doch irgendwann entscheiden – sind die Koffer ausgepackt, oder gehen wir? Aber der 7. Oktober hat das für mich verändert. Zwischen mir und meinem Mann kam plötzlich dieses Gespräch auf: „Sollen wir wirklich gehen?“

Du bist durch deine Inhalte sicherlich viel Hass und Häme ausgesetzt. Dabei bedienst du dich einer sehr „jüdischen Art” mit Trauma, Ausgrenzung und Hass umzugehen: dem Humor. Ich kenne das aus meiner Familie. Bist auch du mit diesem Bewältigungsmechanismus großgeworden?

Ich verstehe total, was du meinst – und trotzdem glaube ich, dass du die Kraft deiner Memes manchmal unterschätzt. Gerade für viele jüdische Menschen sind sie in dieser Zeit etwas, das Halt gibt. Wenn alles um einen herum brennt, wenn man in den Nachrichten und auf den Straßen nur noch Hass liest – „Zionists are Nazis“, „Juden raus“ –, dann ist es fast übermenschlich, das in Satire zu verwandeln.

Du hast diese seltene Fähigkeit, Schmerz in Sprache zu bringen, ohne ihn zu verharmlosen. Du legst den Finger auf das, was weh tut, und gleichzeitig zwingst du uns, zu lachen – nicht, weil es witzig ist, sondern weil das Lachen der einzige Moment ist, in dem man wieder atmen kann.

Und das, finde ich, ist eine Form von Stärke, die man sich ruhig selbst zugestehen darf.

Wer ist eigentlich die Zielgruppe deiner Memes? Geht es dir in erster Linie um die Community – also darum zu zeigen: „Du bist mit diesem Gefühl nicht allein“ – oder ist es dir genauso wichtig, dass auch nichtjüdische Menschen deinen Content sehen und verstehen, worin die Probleme liegen?

Hast du gerade seit dem 7. Oktober auch Nachrichten von Menschen außerhalb der jüdischen Bubble bekommen, die dir geschrieben haben: „Hey, durch deinen Content habe ich einen neuen Blick auf etwas bekommen, das ich vorher übersehen oder verdrängt habe“ – also dass sich durch deine Arbeit bei ihnen etwas verändert hat?

Deine Memes fordern Ambiguitätstoleranz – du bist links, jüdisch, sprichst dich klar für Israels Existenzrecht aus und kritisierst trotzdem Netanjahu und den Siedlungsbau. Hast du das Gefühl, dass genau diese Vielschichtigkeit von außen oft missverstanden wird – vielleicht sogar so, dass man dir mangelnde Empathie für das Leid der Menschen in Gaza unterstellt?

Manchmal habe ich das Gefühl, dass für viele Menschen Empathie dort endet, wo Humor beginnt. Sobald man etwas mit Witz oder Satire betrachtet, heißt es: „Darüber darf man doch keine Witze machen.“ Was sagst du – endet Empathie dort, wo Humor beginnt?

Du, ich kenne einige Leute, die nach dem 7. Oktober in Embryostellung auf dem Boden gelegen und tagelang das Haus nicht verlassen haben …

„Das ist definitiv eine Option. Ich hatte jedoch ganz klar und belegt eine verzögerte Reaktion auf die Ereignisse. Mein Psychiater hat das alles mit mir durchgespielt. Ich habe rechts und links um mich herum alle leiden und umfallen sehen, war wochen- und monatelang so taub, dass ich das Gefühl hatte, unter einer Glaskuppel zu sitzen und alles nur noch dumpf wahrnehmen kann. Irgendwann war es dann so weit, dass dieses Glas erst Sprünge bekam und dann über mir einbrach. Und dann saß ich inmitten dieses Scherbenhaufens.

Ich glaube, genau deswegen bin ich auch immer ein bisschen vorsichtig, wenn es um diese romantisierte Vorstellung von Resilienz geht. Dieses ,Egal was mit uns passiert, wir stehen wieder auf’ – das klingt schön, aber es ist auch verdammt anstrengend. Um ehrlich zu sein: Ich fände es auch mal ganz geil, einfach nicht resilient sein zu müssen. Einfach vielleicht hundert Jahre lang ,Living a good life mentally’.“

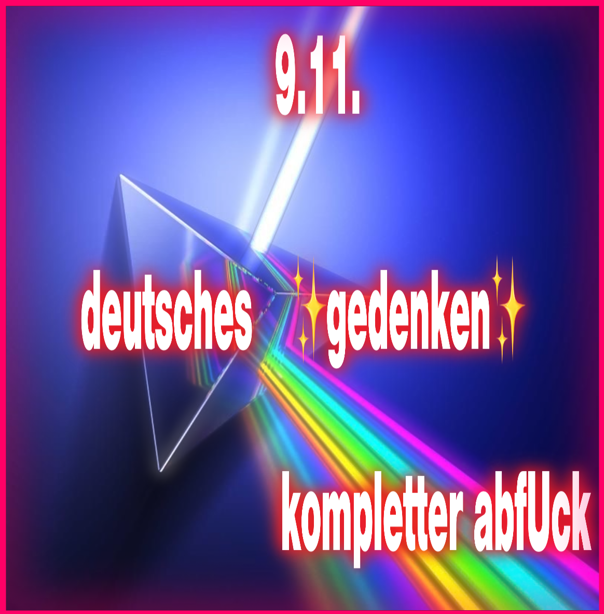

Wenn du aus dem 9. November ein Meme machen müsstest, welches Bild und, wenn du das so spontan kannst, welche Wörter würdest du verwenden?

„Ich habe einer Person mal erzählt, dass meine Großmutter damals fliehen musste und auch lange in China war. Woraufhin sie sagte:‚Das ist ja cool. Voll die Travellerin!‘. Ich finde, dass das den deutschen Umgang mit Erinnerung und den Umgang mit Jüdinnen und Juden ziemlich gut zusammenfasst. Dieses empörte Traurigsein an bestimmten Tagen, um dann im Alltag zu beweisen, dass man die Materie nicht verstanden hat."