Wie findet man als Vater und Tochter wieder zusammen, wenn man merkt, dass man sich schon fast verloren hat? Die Journalistin Mareike Nieberding hat sich gemeinsam mit ihrem Vater dieser Frage gestellt. Ein Interview.

„All die Male, als wir redeten, aber eigentlich nie wirklich etwas sagten”

Mareike Nieberding war ein richtiges „Papa-Kind”. Dann kam die Pubertät und die Zeit als junge Erwachsene. Und plötzlich musste sie feststellen: Papa und ich haben uns nichts mehr zu sagen. Doch das wollte sich nicht akzeptieren. Also startete sie das Projekt Wiederannäherung. Nun hat sie ein Buch darüber geschrieben.

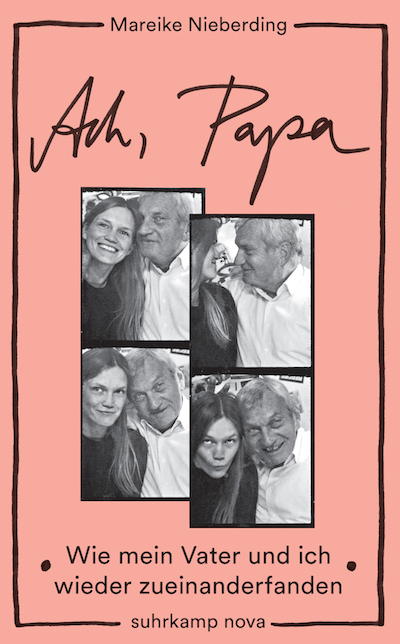

In „Ach, Papa – Wie mein Vater und ich wieder zueinander fanden” lernen sie und ihr Vater sich neu kennen: als Erwachsene. Sie begegnen sich seit langer Zeit das erste Mal bewusst und fahren gemeinsam weg. Das Buch erinnert uns daran, wie wichtig es ist, den Menschen, die uns am wichtigsten sind, Fragen zu stellen – kleine und große. Wir haben mit der Autorin darüber gesprochen, wie schwierig es ist, diese Fragen das erste Mal zu formulieren, was sich verändert, wenn man seinen Vater neu begegnet und warum es wichtig ist, auch in diesem persönlichen Raum feministische Themen und #Metoo zu diskutieren.

Mareike, was ist „Familienweh“ für dich?

„Das Gefühl, das ich jedes Mal hatte, wenn ich nach einem Besuch bei meinen Eltern zurück nach Berlin fuhr. Schon im Zug überfiel mich dann immer so eine diffuse Traurigkeit, die ich Familienweh nannte. Weil sie von dem erzählt, was zwischen mir und meiner Familie und insbesondere zwischen mir und meinem Vater steht. All das Ungesagte, die Missverständnisse, die Wehmut um die vertane Zeit und um all die Male, an denen wir uns zwar gegenübersaßen, redeten, aber eigentlich nie wirklich etwas sagten.”

Wieso hatten dein Vater und du sich voneinander entfernt?

„Früher war ich ein Papakind. Das änderte sich schleichend, es gab keinen großen Streit oder Bruch. Ich glaube, es begann als ich von einem Kind zu einem Mädchen und von einem Mädchen zu einer Frau wurde. In der Zeit haben Papa und ich angefangen, uns voneinander zu entfernen, mein Umzug hat das natürlich nicht besser gemacht – im Gegenteil. Irgendwann stellten wir dann die Telefonate ein. Er war der Papa, der dazugehörte, aber wer dieser Mann hinter der Vaterfigur war, das wusste ich nicht so recht. Das wollte ich mit dem Buch ändern. Letztendlich ist es der Versuch gewesen, sich noch mal neu kennenzulernen.”

„Mehr als unsere persönliche Geschichte ist „Ach, Papa“ deshalb auch ein allgemeines Nachdenken über Geschlechterbilder, Generationen und eine westdeutsche Kindheit einer privilegierten, weißen Frau geworden.”

Und wann ist dir diese Entfernung zwischen euch bewusst geworden?

„Papa und ich, das war für mich immer so ein „Lass-uns-lieber-über-was-anderes-reden-das-ist-jetzt-gerade-irgendwie-zu-kompliziert-schmerzhaft-und-langwierig”-Thema. Es gab keinen offensichtlichen Familienkonflikt. Eigentlich hat mich dann mein heutiger Freund, damals noch Affäre, darauf gebracht, mich mit diesem Thema eingehender zu beschäftigen, weil er immer wieder gefragt hat: „Was ist eigentlich mit deinem Papa los? Wieso erzählst du nie von dem?”. Erst über seine Fragen bin ich auf die Idee gekommen, dass vielleicht mehr dahintersteckt, dass unsere Probleme vielleicht symptomatisch sein könnten und damit geeignet für ein Buch über Väter und Töchter. Mehr als unsere persönliche Geschichte ist „Ach, Papa“ deshalb auch ein allgemeines Nachdenken über Geschlechterbilder, Generationen und eine westdeutsche Kindheit einer privilegierten, weißen Frau geworden.”

Das Buch ist um einen Ausflug von dir und deinem Vater aufgebaut. Warum brauchte es diese 629,9 Kilometer, die nur euch beiden gehörten?

„Mir war klar, dass dieses Buch in der Gegenwart spielen muss. Es hätte ja auch aus der Retrospektive und chronologisch erzählt werden können, aber es sollte eben kein ausformulierter Lebenslauf sein. Aber mir war eben auch bewusst, dass es nicht reichen würde, mich mit meinem Vater an den Tisch zu setzen. Dafür war auch unsere Dynamik zuhause viel zu festgefahren. Da musste mehr passieren. Deshalb wollte ich mit ihm wegzufahren und zwar nach Freiburg. An einen Ort, der zwar familiär konnotiert, aber nicht familiär besetzt ist und wo er und seine Geschichte vor dem Vatersein – er hat dort studiert – eine größere Rolle spielen als ich.”

„Egal wie weit man wegzieht, man wird die Familie ja doch nicht los. Das einzusehen, war anstrengend, aber es hat sich gelohnt.”

Was hast du während dieses Prozesses über dich und deinen Vater gelernt?

„Erstmal musste ich lernen, wieder Zeit mit ihm zu verbringen, außerhalb irgendwelcher ritualisierten familiären Begegnungen. Ich war einfach nicht mehr daran gewöhnt, einen ganzen Tag mit ihm alleine zu verbringen. Ich wusste nicht mehr, wie er tickt, welche Bedürfnisse er hat. Ich wusste vieles nicht. Nicht nur Dinge aus seiner Vergangenheit, sondern auch über sein aktuelles Leben, sein Gefühlsleben, seine Sicht auf politische Themen, weil wir uns in den letzten Jahren immer so gut aus dem Weg gegangen sind. So habe ich gelernt, wieder neugierig auf ihn zu sein. Und das Konstrukt Familie als etwas Bewegliches zu begreifen, das man aktiv weiterentwickeln muss. Denn egal wie weit man wegzieht, man wird die Familie ja doch nicht los. Das einzusehen, war anstrengend, aber es hat sich gelohnt.

Und darüber hinaus?

„Dass auch die Beziehung zum Vater wie jede Beziehung Arbeit ist. Und dass es sich lohnt, sich manchmal auch zu zwingen einander auf dem Laufenden zu halten. So wie man sich manchmal zwingen muss, eine alte Freundin anzurufen. Der Alltag verschluckt einen ja so leicht. Vor allem in der Lebensphase, in der ich jetzt gerade bin. Ich bin 30, habe einen festen Job, ein eigenes Leben in einer anderen Stadt, eine kleine Zwei-Personen-Familie, ich brauche meine Eltern nicht mehr so wie früher. Aber sie brauchen mich auch nicht mehr so wie damals. Auch sie haben sich mit der neuen Situation arrangiert. Und das ist schon irgendwie bitter, wenn man merkt, dass man ganz gut ohne einander klarkommt. Ich glaube deshalb, dass man immer wieder einfordern und auch von sich selbst verlangen muss, aufmerksam und präsent zu sein. Und eben auch mal drei Tage mit Papa wegzufahren, nicht immer nur mit Mama.”

„Die eigentliche Herausforderung beginnt für mich jetzt, nach Abschluss des Buches, nach dem letzten Satz, jetzt, wo alles wieder normal ist und wir in unseren Alltag zurückkehren.”

Welche Schwierigkeiten hattet ihr während der Reise miteinander? Gab es zum Beispiel Unverständnis für die Situation des anderen?

„Das Unverständnis oder die schlechten Gefühle sind mit der Entscheidung für das Buch ein bisschen verflogen. Wir hatten auf einmal ein gemeinsames Projekt, wie früher ein gemeinsames Hobby. Von da an war klar: In diesem abgesteckten Zeitraum sind wir nun quasi dazu verpflichtet, wieder ein Team zu werden. Die eigentliche Herausforderung beginnt für mich jetzt, nach Abschluss des Buches, nach dem letzten Satz, jetzt, wo alles wieder normal ist und wir in unseren Alltag zurückkehren. Jetzt weiter an unserer Beziehung zu arbeiten, sie weiterzuentwickeln, sodass sie noch enger, schöner wird, ist die große Herausforderung, vor der wir nun stehen.”

Ist der Untertitel also mehr ein Zwischenstand als ein Endpunkt?

„Den Untertitel ,Wie mein Vater und ich wieder zueinanderfanden’ finde ich ziemlich optimistisch. Ich frage mich: Bleiben wir jetzt zusammen? Schaffen wir es gemeinsam in die gleiche Richtung zu schauen? Zusammen die nächsten Schritte zu gehen? Oder passiert uns dasselbe, was uns vor zehn Jahren schon mal passiert ist? Da muss ich mich jetzt anstrengen. Vertrautheit bekommt man nicht geschenkt.”

Hat sich durch deine Offenheit etwas zwischen euch verändert?

„Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich ganzheitlicher vor ihm stehe. Obwohl er mich auch jetzt nicht fragen würde, wie mein Sexleben läuft – das ist ja aber vielleicht auch gar nicht schlimm … Aber, ja, ich glaube, dass er und meine Familie, meine Konturen nun klarer sehen können.

Glaubst du, du könntest jetzt besser zugeben, dass du sie brauchst?

„Ja, wir sprechen jetzt offener miteinander – das umfasst tatsächlich die ganze Familie, nicht nur Papa und mich. Das Buch hat für uns insgesamt etwas geöffnet. Und Papa ist jetzt sehr sensibel dafür geworden, am Start zu sein, wenn wir alle zuhause sind. Diesen Vorwurf, dass er zum Beispiel lieber Formel 1 schaut als sich mit uns zu unterhalten, will er sich nicht mehr machen lassen. Und ich glaube, dass das Buch ihm als Vaterfigur auch eine gewisse Aufwertung verpasst hat. Er weiß jetzt, dass er immer noch gebraucht wird, auch als Vater von erwachsenen Kindern.”

Warum war es wichtig, mit deinem Vater auch über allgemeine politische und gesellschaftliche Entwicklungen zu diskutieren?

„Am Ende geht es in dem Buch ja auch viel um Geschlechterbilder, wie Geschlecht und Generation zusammenwirken und was dieses Zusammenspiel alles verhindert – oder auch ermöglicht. Seit #Metoo reden wir ja alle andauernd über diese Fragen. Es ist aber noch einmal etwas völlig anderes, wenn man darüber mit seinem eigenen Vater diskutiert, und zwar nicht auf einer abstrakten Ebene, sondern auf einer persönlichen, auf der sich beide plötzlich Fragen gefallen lassen müssen, die man sich früher vielleicht nicht gestellt hätte.”

„Zwischen den Zeilen meines Vaters bekommt man eine Idee davon, wie er so ist.”

In dem Buch gibt es immer wieder Passagen, in denen dein Vater dir Fragen zu Familie, Kindern, Heimat Liebe, Leben und Tod beantwortet – per E-Mail. Warum hast du für diese „großen” Fragen diesen Weg gewählt?

„Die Idee zu dem Element der ,Lebensfragen‘ hatte ich schon ziemlich früh. Um ehrlich zu sein, war das am Anfang auch meiner Feigheit geschuldet. Viele der Fragen hätte ich mich zu Beginn nicht getraut, ihm zu stellen. Dann fand ich es schön, dass man ihn aus seinen Antworten so raus hört. Zwischen seinen Zeilen bekommt man eine Idee davon, wie er so ist. Zum Beispiel als er auf die Frage wen er vermisst, antwortet: ,Niemanden.‘ Wenn ich ihm gegenübergesessen hätte, hätte ich ihm wahrscheinlich einen Vorwurf daraus gemacht. In dieser Form aber konnte er das schreiben und stehenlassen, ohne dass ich noch mal nachhake.”

In deinem Buch beschreibst du, wie du dich sowohl in der Liebe als auch in der Beziehung zu deinem Vater gegen die Passivität entschieden hast. Letztes Jahr hast du die Bewegung DEMO gegründet und dich damit auch politisch dafür entschieden, aktiv gestalten zu wollen. Woher kam dieser Impuls, aus der Passivität auszubrechen?

„Für mich persönlich war es wegen diesem ungelösten Knoten von Emotionen, Enttäuschungen, Sprachlosigkeit und deprimierenden Heimfahrten, den ich einfach nicht mehr wollte, wichtig. Ich bin jetzt 30 und meine Eltern um die 60. Ich habe das Gefühl, wenn nicht jetzt, wann dann? Es ging in dem Buch auch darum, dass ich mich in gewisser Weise aktiv gegenüber meiner Familie positioniere. ,Ja, ich bin weit weg, ja, ich habe mich oft danebenbenommen, aber ihr seid mir wahnsinnig wichtig und ich möchte, dass wir uns wieder näherkommen und nicht so aneinander vorbeileben.’ Und genauso ist es mit der Politik. Bei DEMO habe ich immer diesen Begriff der ,faulen Optimistin’ bemüht, die ich einfach nicht mehr sein wollte. Ich möchte mir nicht irgendwann vorwerfen lassen, immer nur im stillen Kämmerlein gesessen zu haben, darauf wartend, dass jemand anderes Verantwortung übernimmt. Ich will mein Leben nicht ,verwarten’.

Was meinst du mit „verwarten?”

„Die Oma einer Freundin hat irgendwann mal gesagt: ,Ich habe mein Leben verwartet.’ Damit meinte sie, dass sie eigentlich immer nur darauf gewartet hat, dass ihr Mann oder ihre Kinder nach Hause kommen, dass irgendwer sie braucht. Das finde ich eine wahnsinnig ehrliche und traurige Bilanz eines Frauenlebens und ich habe mir immer geschworen, dass ich alles will, aber auf keinen Fall mein Leben verwarten.

Mareike Nieberding: „Ach, Papa: Wie mein Vater und ich wieder zueinanderfanden”, Suhrkamp Taschenbuch, 15. Januar 2018, 187 Seiten, 14,95 Euro.

Das Buch ist natürlich auch bei lokalen Buchhändler*innen eures Vertrauens zu finden. Support your local Book-Dealer!

Mehr bei EDITION F

Svenja Gräfen: „Manchmal will man so unbedingt aneinander festhalten, dass man die Unmöglichkeit der Liebe einfach nicht sieht.” Weiterlesen

Alltag als Palliativärztin: „Mein Job beginnt, wenn man den Patienten nicht mehr heilen kann.” Weiterlesen

Feminist Fight Club: „Wir müssen das Patriarchat bekämpfen – nicht uns gegenseitig.” Weiterlesen