Ashkan Sahihi kommt gebürtig aus Teheran, ist amerikanischer Staatsbürger und lebt seit 2013 in Berlin. Im Oktober 2015 erschien sein Bildband „Die Berlinerin“, ein Stadtporträt mit 375 Frauen. Wir haben mit ihm über sein Projekt gesprochen.

Ein ehrliches Porträt – ohne Schnickschnack

Zwei Jahre, 375 Frauen, eine Stadt, ein Buch. So ungefähr ließen sich die Jahre 2013 bis 2015 für den Fotografen Ashkan Sahihi in Worte fassen. Das Ergebnis: „Die Berlinerin“, ein Bildband mit 375 Porträts von Frauen, die in Berlin wohnen oder die Stadt in Bewegung halten. Sein Ziel war es, ein ehrliches Stadtporträt zu zeichnen – ganz ohne Worte, nur mit einer einfachen Kamera, einem Objektiv, karger Nachbearbeitung und so authentisch wie möglich. Im September 2015 stand die letzte Frau vor seiner Kameralinse, einen Monat später wurde der Bildband „Die Berlinerin“ vom Distanz Verlag veröffentlicht.

Perser, New Yorker und jetzt auch noch Berliner – Ashkan Sahihi schafft mit „Die Berlinerin“ ein spannendes Stadtbild. Quelle: Ashkan Sahihi

Perser, New Yorker und jetzt auch noch Berliner – Ashkan Sahihi schafft mit „Die Berlinerin“ ein spannendes Stadtbild. Quelle: Ashkan Sahihi

Um ein möglichst repräsentatives Stadtbild zu kreieren, löste er sich von seinen engen konzeptionellen Mustern – Auftrag und Abgabe –, die er bisher bei seinen Arbeiten unter anderem für das Zeitmagazin, die Vogue oder die New York Times verfolgte, und entwickelte ein neues System. Gemeinsam mit zwei Ethnologen legte er 35 Kategorien wie Beruf, Szene, Lebensentwurf oder gesellschaftliche Schicht fest. Zwei Produktionsassistentinnen schrieben Institute an, stellten one-to-one Kontakte her, führten Gespräche. Für jede Kategorie suchten sie mindestens zehn Frauen.

Von einer Absage sollte sich niemand von ihnen entmutigen lassen, stattdessen wurde Eigeninitiative ergriffen und über andere Wege die entsprechenden Frauen gefunden. Man müsse losgehen, aber immer bereit sein, etwas anderes zu finden, lautete Ashkans Devise. Dass in manchen Kategorien mehr als zehn Frauen porträtiert wurden, liegt schlichtweg daran, dass sie sich Anfragen von außen nicht verschlossen haben.

Den Frauen Souveränität geben

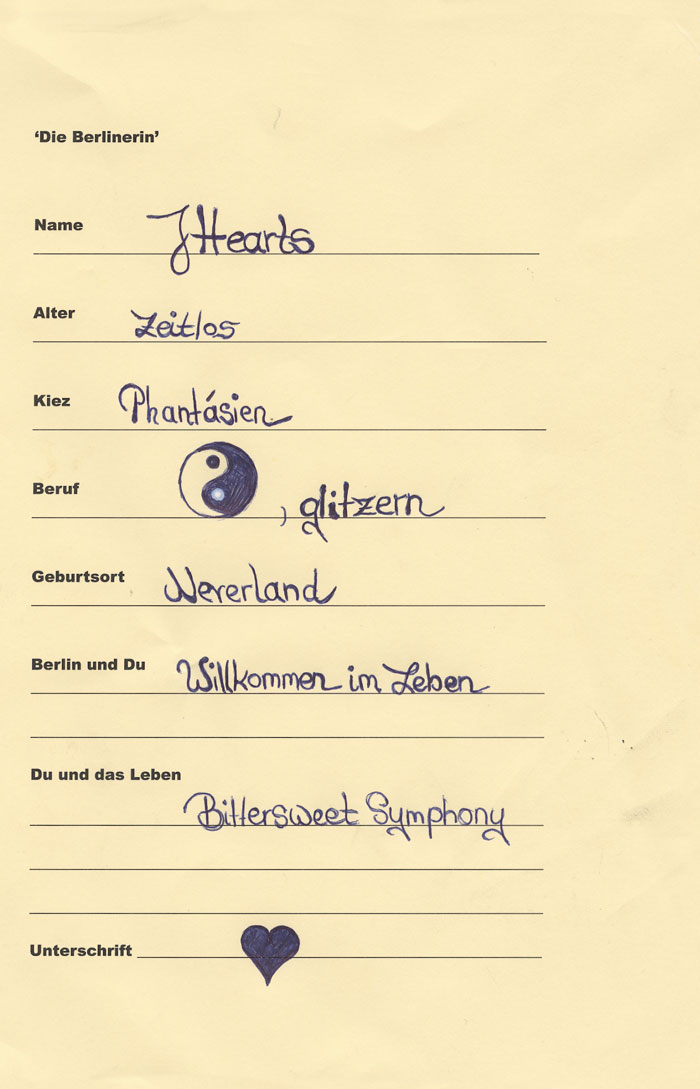

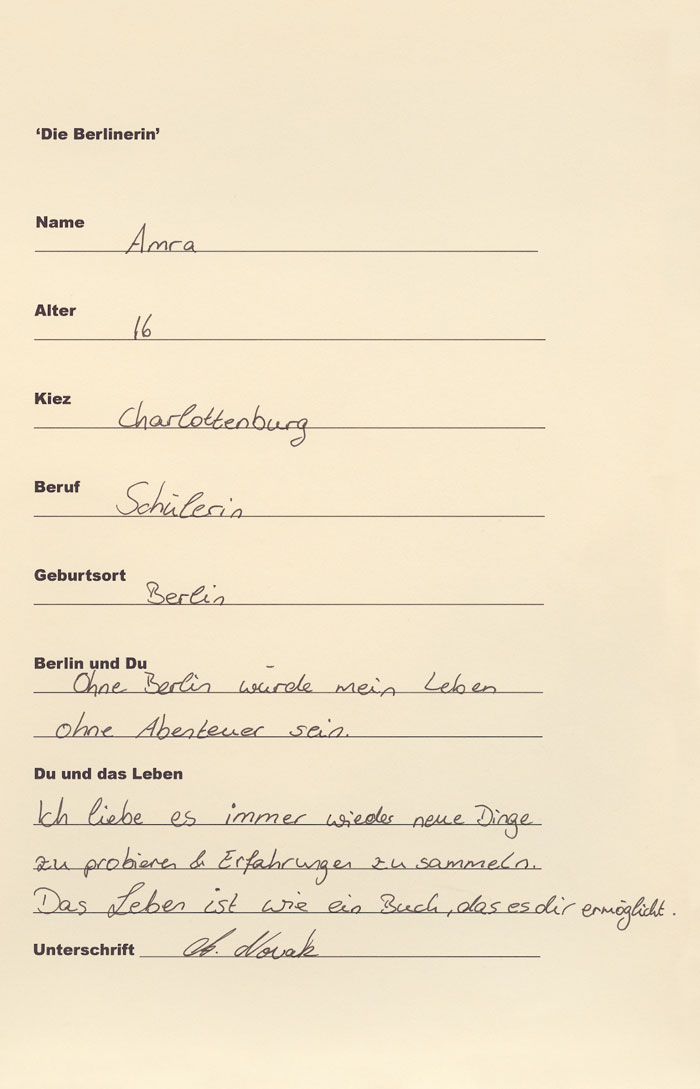

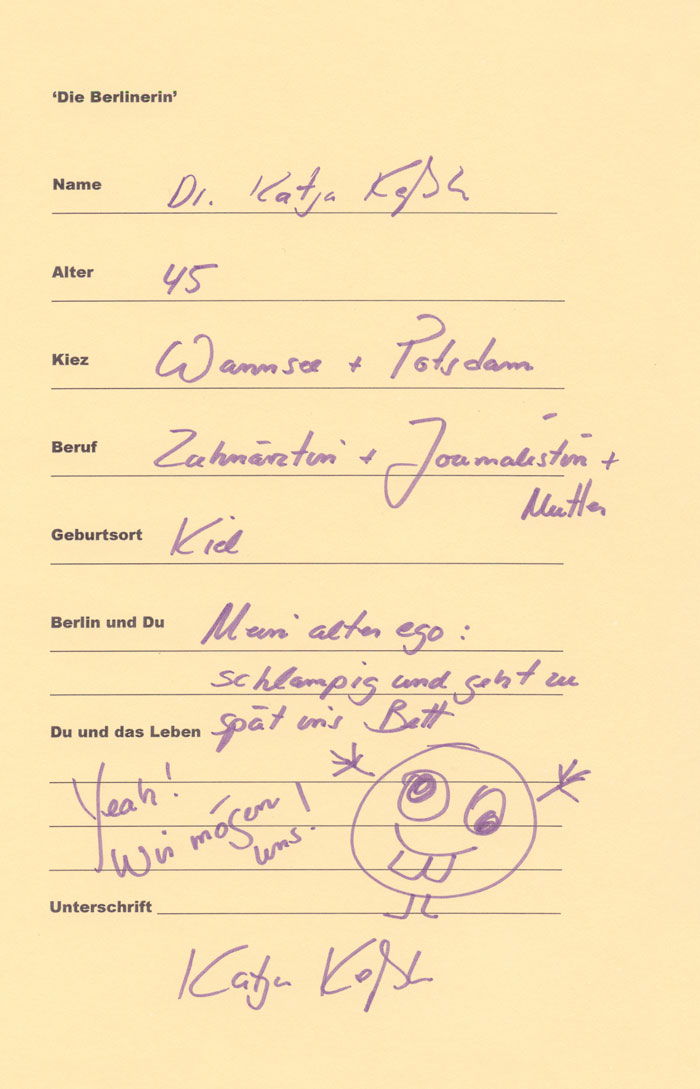

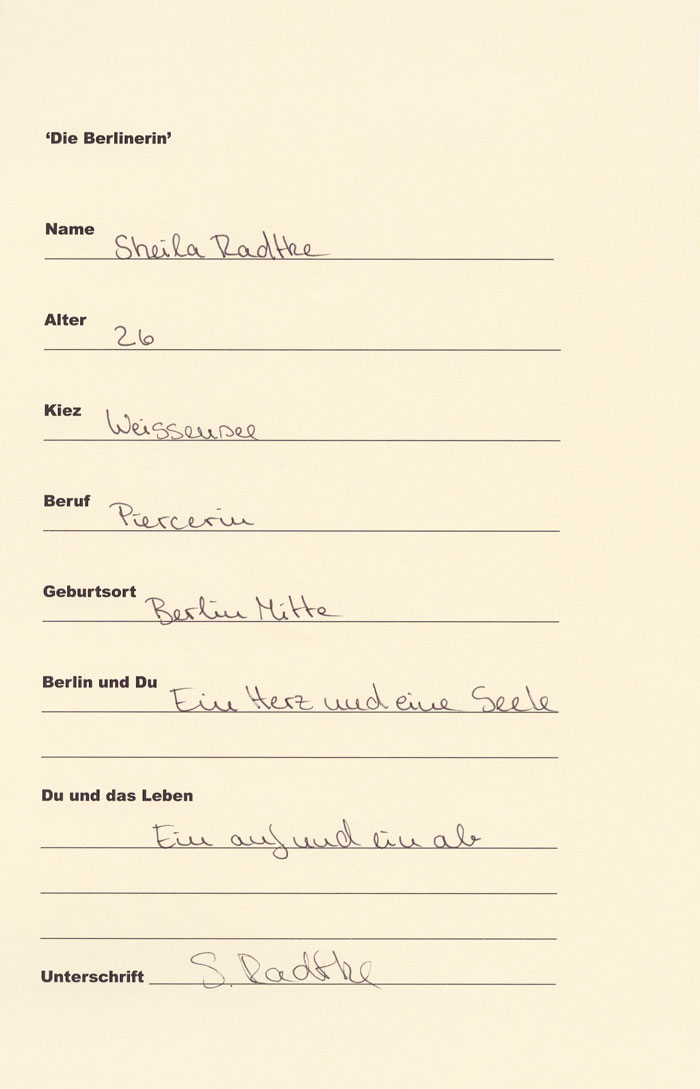

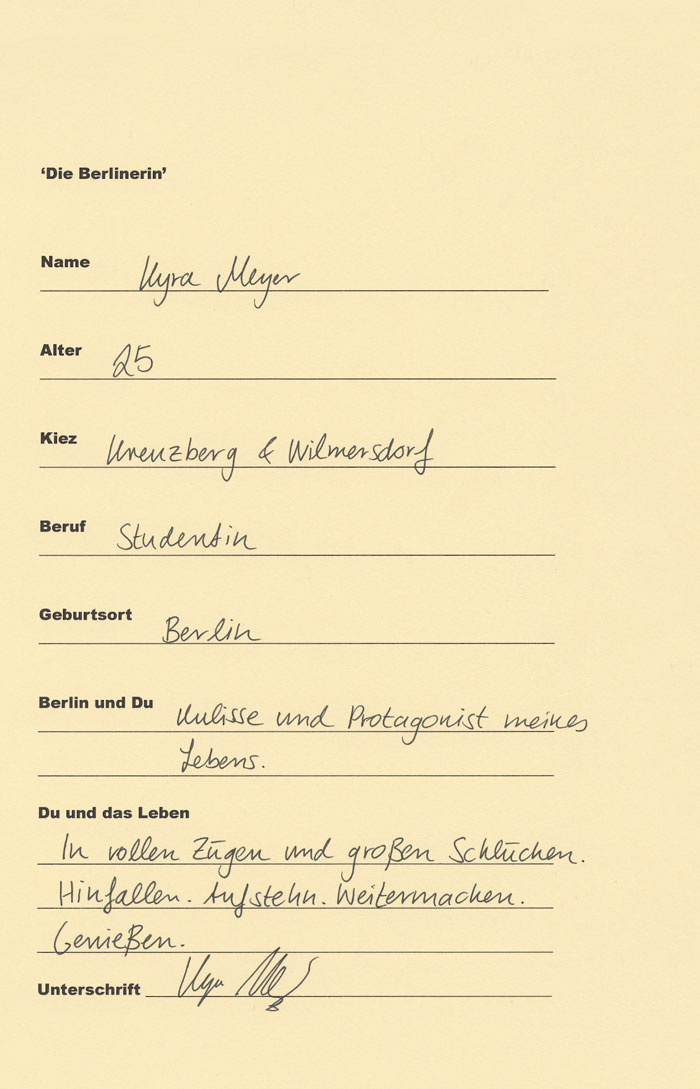

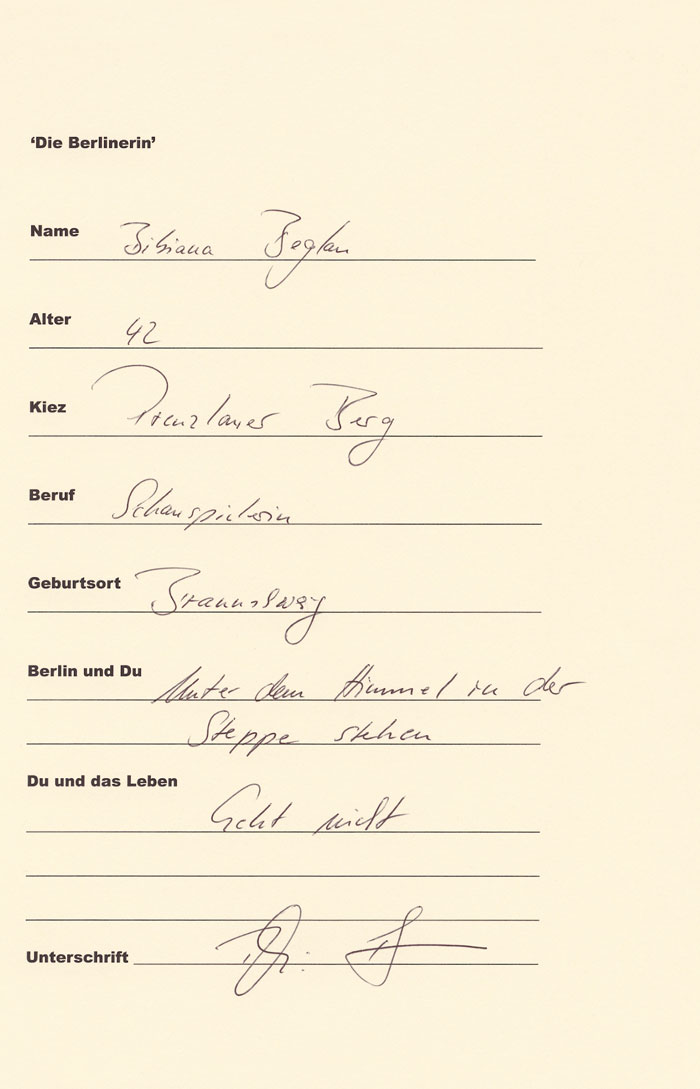

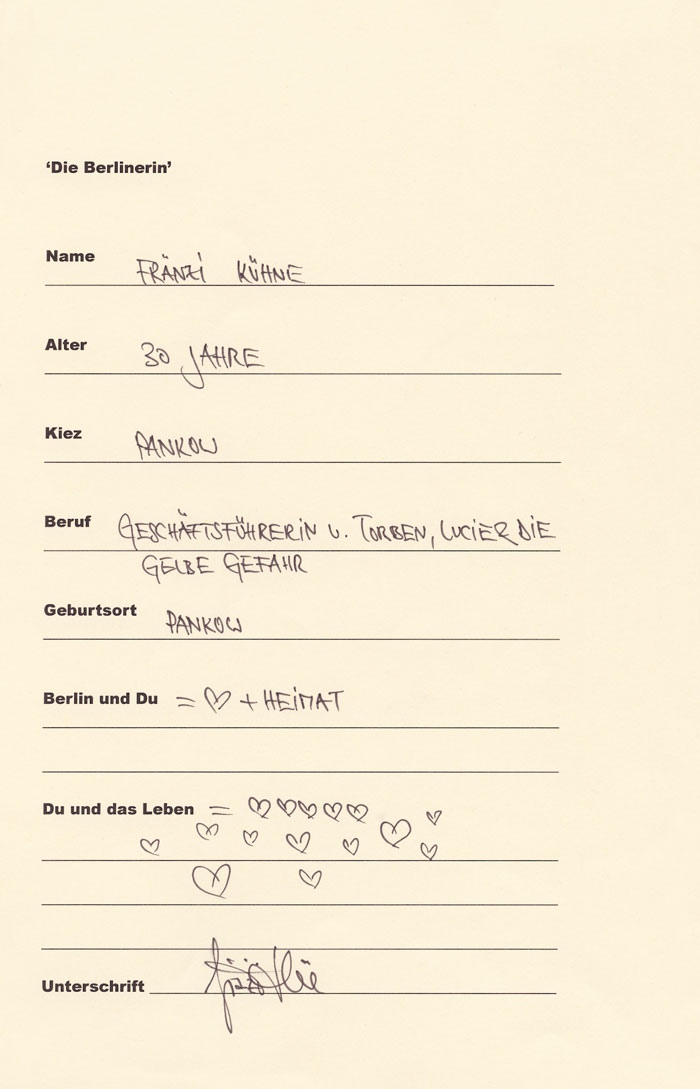

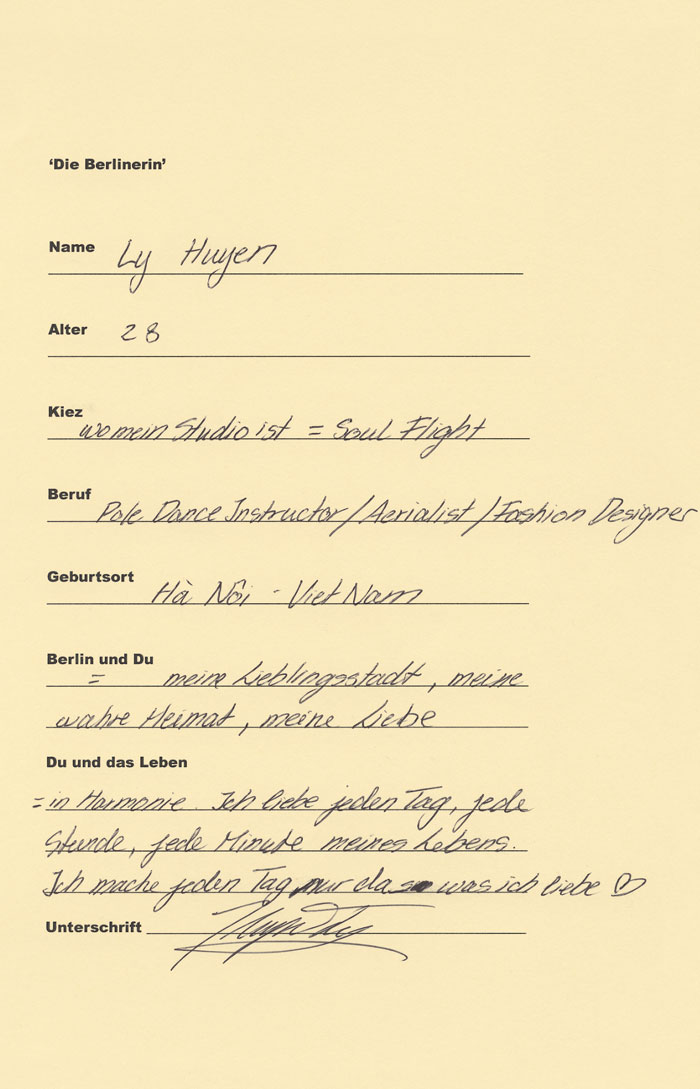

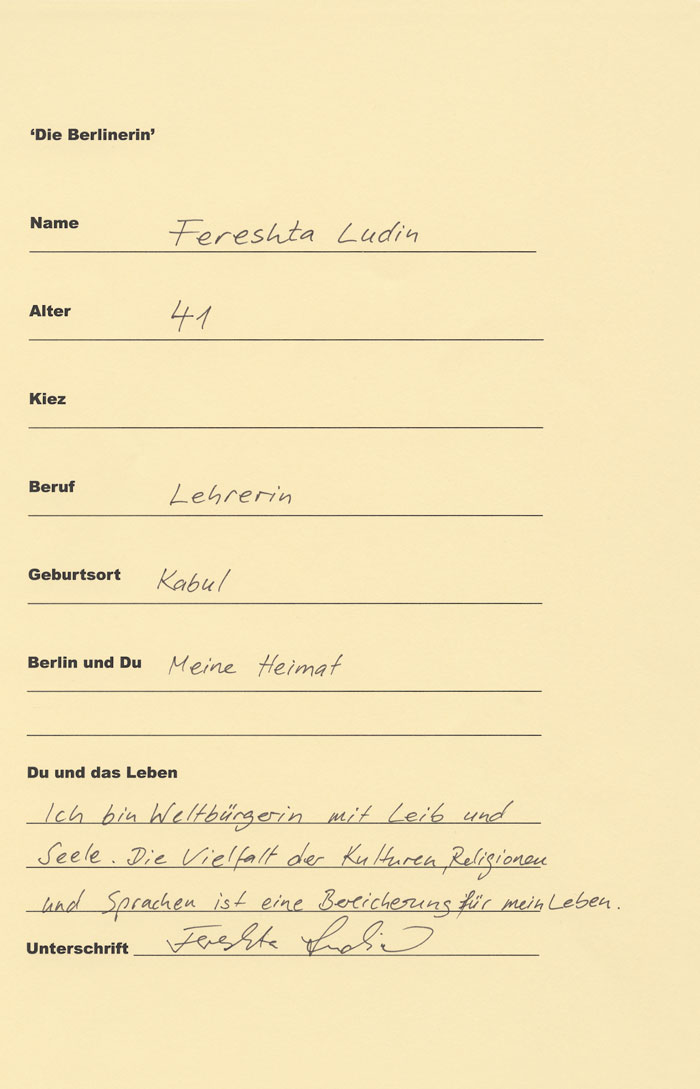

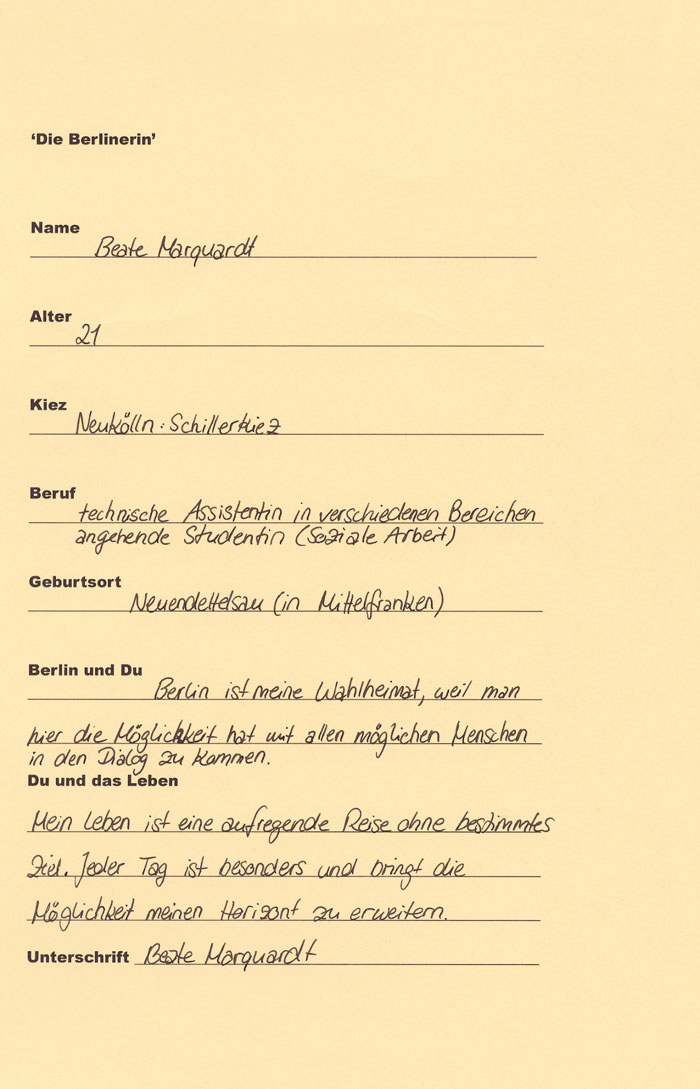

Neben dem Foto, sollen den Frauen kurze Steckbriefe mehr Souveränität geben. So erfahren wir von ihrer Beziehung zu Berlin, ihrem Alter und ihrem Lebensstil. Die Steckbriefe, das war dem Künstler besonders wichtig, wurden exakt so abgedruckt, wie sie von den Frauen ausgefüllt wurden. Er habe zwar die Kiste in der Hand gehabt, doch wie sie sich geben, sich ihm zeigen, wie sie die Steckbriefe als ein „geschriebenes Selfie“, gestalten, lag in ihrer Hand.

Zwar ist das Werk des Fotografen ziemlich „berlinerisch“, doch hat Ashkan selbst Berlin erst in den vergangenen zwei Jahren richtig schätzen gelernt. Als gebürtiger Perser ging er mit Anfang zwanzig nach New York und nahm die amerikanische Staatsbürgerschaft an. Nach rund 30 Jahren brach er dort seine Zelte ab, wohnte in London und Istanbul. Die Frage, wie denn jemand, der mit Berlin eigentlich gar nicht viel an Hut hat, die Stadt so zeigen will, wie sie ist, lässt sich leicht beantworten:

Die Idee kam ihm, als er eigentlich nur zufällig in Berlin war, auf dem Weg nach London. Aus der Position eines Beobachters, der in den vergangenen Jahren immer wieder an anderen Orten gelebt hat, erkannte er:

„Das Erste, was man an einem neuen Ort wahrnimmt, ist das, was anders ist: kulturelle Gepflogenheiten, Müllabfuhr, Straßenlaternen. Und, je mehr ich an anderen Orten gelebt habe, fiel mir die starke Vernetzung auf. Was früher noch sechs Trennungsgrade waren, sind heute nur noch einer.“

Diese Erkenntnis wollte er zu seinem Projekt machen. Aber warum gerade Berlin? Warum nicht New York, Istanbul oder Paris?

Berlin als Sehnsuchtsort

Als er ankam, glaubte er das zu sehen, was in Paris bereits in den 50er, 60er Jahren und in London in den 60er, 70er Jahren passierte: zwei Immigrationsströme, die beim Zusammenstoß nicht additiv, sondern multiplikativ miteinander agierten. Zum einem erkannte er die wirtschaftliche Immigration, um der Familie ein besseres Leben zu bieten, zum anderen die Immigration zur Selbstverwirklichung: um als Künstler zu arbeiten, Lesbe zu sein oder seine religiöse Bestimmung auszuleben. Berlin als „Sehnsuchtsort“.

Ihm sei bewusst geworden, dass in Amerika Themen diskutiert werden, über die die Deutschen schon längst hinweg seien. In Amerika werde mehr über Clintons Haare diskutiert, als wirklich darüber, was sie kann und was nicht.

„Natürlich ist da noch Luft nach oben, doch in Deutschland seid ihr schon so weit, dass die meisten hochsensiblen Positionen in der Politik von Frauen besetzt sind: die Kanzlerin, die Familienministerin, auch auf lokaler Ebene.“

Als Beobachter, sagt er, habe er eine Hauptstadt mit immens starken Frauen gesehen. In „Die Berlinerin“ erzählen die Frauen also „miteinander sowie untereinander über die Stadt eines Umbruchs“, so Ashkan.

„Man muss das Baby laufen lassen“

In fünf Jahren werde sich keiner mehr an ihn erinnern mutmaßt Ashkan, doch die Bilder werden bleiben und weiter an Informationswert gewinnen. Das Werk erzählt für sich selbst und müsse dazu auch laufen gelassen werden, meint Ashkan.

Das, was nun gebunden in den Läden liegt, war ein hartes Stück Arbeit – nicht nur physisch, sondern auch psychisch, wenn man bedenkt, dass ein authentisches Foto, das durchschnittlich anderthalb Stunden gebraucht hat, automatisch die Persönlichkeiten der Frauen, samt aller Probleme und Sorgen, offenbart.

„Natürlich haben mich manche Stories extrem mitgenommen, doch mir durfte nicht die Puste ausgehen. Wenn ich nicht, wie jeder Amerikaner, einige Jahre Therapie auf dem Buckel hätte, wäre ich gar nicht in der Lage gewesen, so viele Geschichten zu hören: von Verlust, Schwierigkeiten in der religiösen Gemeinschaft, von Frauen, die sich nicht getraut haben, ihren Eltern zu sagen, dass sie lesbisch sind.“

Durch sein zweijähriges Projekt hat er sich nicht nur in kürzester Zeit ein großes Netzwerk aufgebaut, Berliner Kieze erkundet und neue Menschen kennengelernt, sondern auch neue Facetten an sich selbst entdeckt. Mit dem Bewusstsein „Ich bin hier eingedrungen, ich muss mich bemühen, dass die Stimmung gut ist“ habe er zwar keine tieferen Menschenkenntnisse gewonnen, dafür sei seine Empathiefähigkeit immens gewachsen.

Ein Mix aus Klassentreffen und Speeddating

Um jede Kategorie durch Porträts zeigen zu können und 375 Fotos auf einen Schlag einfach zu viele wären, wurden im Zeitraum von Oktober bis Januar insgesamt drei Ausstellungen in Berlin organisiert – in der Galerie am Körnerpark sowie in der Galerie Springer. Die Ausstellungseröffnungen seien immer eine Mischung aus Klassentreffen und Speeddating, erzählt der Künstler. Die Frauen haben das Gefühl, sich untereinander zu kennen, obwohl sie lediglich die Bilder gesehen haben.

Über die zwei Jahre hinweg ist Ashkan Sahihi die Stadt Berlin ans Herz gewachsen. Mit offizieller Aufenthaltserlaubnis will er nun erstmals in Berlin bleiben. Ob wir auf ein nächstes Projekt hoffen können? „Ja, ich glaube zu wissen, welche Geschichte ich als nächstes erzählen will.“

Wir haben das Glück, euch eine Auswahl der Fotos plus Steckbriefe zeigen zu dürfen. Wenn ihr neugierig geworden seid, könnt ihr den Bildband „Die Berlinerin“ hier kaufen.

Die Bilder werden in drei Monatsetappen mit je rund 100 Fotos gezeigt, am 8. Dezember 2015 beginnt die dritte und letzte Etappe in der Galerie am Körnerpark in Berlin-Neukölln, in der Galerie Springer ist die Ausstellung noch bis zum 6. Februar 2016 zu sehen.

Coverfrau Julia Harz

Amra Novak

Katja Kessler

Fereshta Ludin

Sheila Radtke

Kyra Meyer

Beate Marquardt

Bibiana Beglau

Fränzi Kühne

Ly-Huyen

Queller aller Bilder: Ashkan Sahihi | Die Berlinerin

Mehr bei EDITION F

Anna Rose: „Ein gutes Foto muss sich echt anfühlen“. Weiterlesen

„Berlin ist ein Mix aus Professionalität, Low Budget und Hype“. Weiterlesen

Eva: „Traditionell ist Berlin eine Stadt für starke Frauen“. Weiterlesen