Hormonspritzen, Blutkontrollen, Operationen: Jessika ist Mutter von zwei Töchtern, ihr Weg dorthin war eine Tortur – und sie will ihr Glück nicht noch einmal herausfordern. Trotzdem versetzt ihr jede neu verkündete Schwangerschaft im Freundeskreis einen Stich.

Zweites, drittes, viertes Kind – und ich?

Neulich nachts träumte ich, dass ich schwanger bin. Besser gesagt, von Kindsbewegungen, die ich deutlich sehen und spüren konnte. Es verwirrte mich. Und es beschäftigt mich noch immer. Viele, und ich meine wirklich viele meiner Blogger-Kolleginnen sind schwanger. Mindestens genauso viele denken über ein zweites, drittes oder viertes Kind nach. Zwei Freundinnen haben gerade entbunden, andere entbinden in den nächsten Wochen oder Monaten und ich igel mich mit jeder frohen Kunde mehr und mehr in meinen Gedanken ein und baue Mauern um mich herum auf, die mich vor meinen eigenen Gefühlen schützen sollen.

Mit jeder verkündeten Schwangerschaft ein Stich im Herzen

Ich freue mich aufrichtig für all die Neuschwangeren. Aber irgendetwas sticht in meinem Herzen. Ich fühle mich ein wenig wie damals, als ich noch keine Kinder hatte und diesen unbändigen Wunsch verspürte, auch ein Baby zu haben. Nur bin ich heute reicher an Erfahrungen. Um mich herum existierten damals nur noch Schwangere und glückliche Mütter mit Kinderwagen. Und ich zwar mittendrin, aber allein. Weit weg von meinem Wunsch. Jeder schwangere Bauch, jeder Kinderwagen versetzte mir damals einen Stich. Alle hatten das, wozu mein Körper schlichtweg zu doof war. Denn wir verbrachten gefühlte Jahre in Kinderwunschbehandlung. Ich spritzte mir Hormone in einer Dosis, mit der man eine ganze Herde Kühe hätte schwängern können, Zyklusstimulation auf Teufel komm raus. Meine Eierstöcke sahen auf dem Ultraschall aus wie ein behangener Weihnachtsbaum. Jeder Schritt schmerzte. Aber dieser Schmerz war ein Witz gegen dieses Gefühl, das jeder Kinderwagen, jede verkündete Schwangerschaft, jedes Baby in mir auslöste.

Und so quälte ich meinen Körper sieben Mal durch die gleiche Prozedur: täglich Hormonspritzen, Ultraschalluntersuchungen, dreimal in der Woche Blutentnahmen. Der richtige Zeitpunkt durfte ja nicht verpasst werden. Dann die den Eisprung auslösenden Hormonspritze, Eizellenentnahme unter Vollnarkose, banges Warten, ob sie sich befruchten lassen, wenige Tage später dann der nüchtern kühle Embryotransfer. Während andere Paare auf dem Höhepunkt ihrer körperlichen Vereinigung ein gemeinsames Kind zeugten, beantwortete ich, auf dem Untersuchungsstuhl und an die Decke starrend, in stoischer Nüchternheit das vom Arzt erfragte „Code-Wort“, um auch wirklich „meine“ befruchteten Eizellen eingesetzt zu bekommen. Und dann: Weiterwarten. Hormone, die das Einnisten unterstützen, Hormonspritzen, Blutentnahmen. Alle zwei Tage. Ich sah aus wie ein Junkie. Erst in den Armbeugen. Zwei Wochen später dann auch im Gesicht, wenn sich alles Hoffen und Bangen in einem negativ niederschlug, Blutungen einsetzten oder mir der Arzt distanziert kühl mitteilte, dass ich zwar schwanger sei, aber er nichts auf dem Ultraschallgerät sähe. So ging es Versuch um Versuch.

Ein langer Weg zum Wunschkind

Genau heute vor sieben Jahren lag ich im Krankenhaus. Frisch operiert nach meiner ersten Eileiterschwangerschaft. Meiner ersten Schwangerschaft, endlich nach dem fünften Versuch. Ich hatte keine Chance, diesen Augenblick auch nur einen Moment zu genießen, weil alles schon mit Komplikationen startete. Ich war leer, erschöpft und unendlich traurig. Um mich herum wurden weiterhin Kinder gezeugt und geboren, ich lächelte tapfer und weinte innerlich. Wir beschlossen, Pause zu machen. Kraft zu tanken. Und Geld. Verdammt, andere fallen einfach übereinander her und wir hatten bis dahin knapp 15.000 Euro ausgegeben. Für nichts außer Tränen. Ein Dreivierteljahr später haben wir geheiratet. Wir träumten immer von einer romantischen Hochzeitsreise. Stattdessen investierten wir in den nächsten Versuch. Und wieder die gleiche Prozedur. Tausende Euro für Hormone, Schmerzen und Hoffnung. 22 Eizellen wurden mir unter Vollnarkose entnommen. Quantität zulasten von Qualität. Ich weiß noch, wie die Biologin resigniert und kopfschüttelnd an meinem Bett stand und mir nicht viel Hoffnung machte, dass da „was Gutes“ dabei sei. Es wären einfach zu viele und die Qualität deshalb…naja…Ich weinte. Wieder einmal.

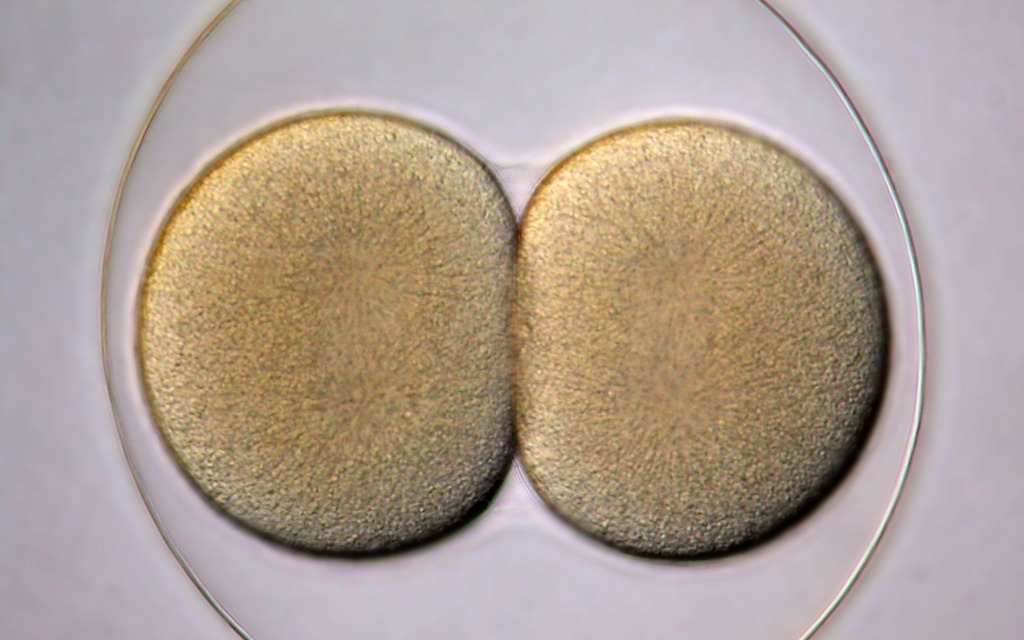

Drei Tage später bekam ich die drei besten befruchteten Eizellen in meine Gebärmutter eingesetzt. Volles Risiko, auch wenn mich die Ärzte vor einer Mehrlingsschwangerschaft warnten. Ein Großteil der restlichen Eizellen musste entsorgt werden, weil die Qualität miserabel war. Neun befruchtete Eizellen wurden eingefroren. Das waren noch mindestens drei Versuche, sollte auch dieser wieder schiefgehen. Aber es ging nicht schief. Nach starken Blutungen am Anfang der Schwangerschaft, Panik und Wochen voller Sorge wurde neun Monate später Emma geboren. Ich war Mutter und versöhnte mich endlich mit all den schwangeren Bäuchen, Kinderwagen und Babys.

Kommt Zeit, kommt Kind zwei. Oder etwa nicht?

Im Laufe der folgenden Monate merkte ich immer wieder, dass das Muttersein anders war, als ich es mir vorstellte. Oder ich anders war, als ich immer sein wollte. Und trotzdem war uns klar, dass wir irgendwann die im Eis schlummernden neun „Geschwister“ von Emma aufwecken wollten. Ohne Druck, ohne Zeitplan. Kommt Zeit, kommt Kind Nummer zwei. Und plötzlich war ich im November 2012 schwanger. Ungeplant, auf natürlichem Weg, einfach so. Obwohl jeder Arzt das kategorisch ausgeschlossen hatte. Ich wusste es schon vor dem Test, hatte es sozusagen im Gefühl. Dann setzten Blutungen ein. Das gleiche seltsame Gefühl wie 2008 machte sich in mir breit. Ich ging direkt aus dem Büro in die gegenüberliegende Charité, kam über Vitamin B sofort zum Professor, der auf seinem Hightech-Ultraschall-Gerät nichts sah.

Und wieder war ich mitten in diesem Nervenkrieg. Angst, mütterliche Sorge, Hoffnung. Starke Blutungen und der sachliche Hinweis, dass ich gerade mein Kind verliere. Ich solle nach dem Wochenende wiederkommen. Oder wenn die Schmerzen zunehmen würden. Die Blutungen ließen nach und in mir machte sich so etwas wie Resignation breit. Ich fuhr zur Blutkontrolle ins Krankenhaus und das Schwangerschaftshormon hCG war massiv angestiegen. Panische Ärzte, die mich sofort auf den OP-Tisch legen wollten. Aber es ging mir gut. Ich handelte ein weiteres Wochenende Abwarten aus, musste aber Sonntag zur Blutkontrolle ins Krankenhaus. Das hCG war weiter gestiegen. Montag sollte ich operiert werden.

Ich schämte mich – und trauerte zugleich

Irgendwas in mir wehrte sich dagegen. Ich wusste von meiner ersten Eileiterschwangerschaft, dass der Arzt damals den Embryo auf dem Ultraschall im Eileiter sehen konnte. Also meldete ich mich am Montagmorgen statt wie vereinbart zur OP auf der Station bei dem Professor und forderte einen weiteren Ultraschall. Es war nichts zu sehen. Nicht im Eileiter und auch nicht im Bauchraum. Ich flehte ihn an, dass ich unter diesen Umständen nicht auf gut Glück aufgeschnitten werden wollte. Ich wollte MTX, ein Chemotherapeutikum und Rheumamedikament, von dem ich gelesen hatte, dass es zelltötend ist und zum Abbruch einer Eileiterschwangerschaft eingesetzt würde. Er stimmte zu, informierte den OP, dass ich nicht komme und leitete alles in die Wege, damit ich diese Infusionen erhielt.

Ich bekam ein Bett auf der Krebs-Frauenstation und wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, welche Tortur mir bevorstehen würde. Die Infusion tropfte langsam in meine Vene, während ich in meinem Krankenhausbett lag und stumm weinend die Decke anstarrte. Die Frau neben mir sprach kein Wort, weinte aber auch. Sie hatte vor einigen Wochen eine Tochter geboren und bangte seitdem um ihr eigenes Leben. Gebärmutterhalskrebs, viel zu weit fortgeschritten. Ich schämte mich und trauerte zugleich um den Verlust dieses kleinen Wunders in mir. Am nächsten Tag wirkte das MTX. Ich war müde, mir war übel und mein Körper reagierte mit starken Blutungen. Es folgten Blut- und Ultraschalluntersuchungen. Das hCG war weiter gestiegen. Die Ärzte waren ratlos und ich in diesem Krankenhaus kurz vorm Durchdrehen. Es folgte eine zweite Infusion. Wieder Krämpfe, wieder Übelkeit, wieder grobe Untersuchungen des Chefarztes, der mich zu seinem persönlichen Studienobjekt auserkor. Das hCG stieg weiter, aber ich musste dort weg. Ich entließ mich auf eigenen Wunsch und versprach, zur nächsten Kontrolle wieder pünktlich im Krankenhaus zu erscheinen. Ich fuhr mit dem Taxi durch’s verregnete, dunkle Berlin. Für öffentliche Verkehrmittel war mir zu übel. Am nächsten Morgen ging ich ins Büro, als wäre nie etwas gewesen. Ich brauchte dringend Normalität. Und Abwechslung. Ich wollte all das vergessen, was die Tage zuvor passiert war.

In der Mittagspause ging ich widerwillig zur erneuten Blutkontrolle. Das hCG begann zu sinken. Aber die Ärzte wollten eine weitere Infusion. Also musste ich nach dem Büro wieder hin. Wieder eine Kanüle in meinen zerstochenen Venen, wieder Tropfen um Tropfen dem Gift zusehen, dass diese wundersame Schwangerschaft beendete. Ich war müde von den Nebenwirkungen. Von der Übelkeit, von dem, was dieses Zellgift mit meinem Körper anstellte. Aber ich hatte keine Wahl. Ich war wütend auf mich, auf meinen Körper, auf das Schicksal. Erst musste ich jahrelang für mein Wunschkind kämpfen, dabei immer wieder Rückschläge hinnehmen, meinen Körper quälen und dann musste ich dieses Wunder, dieses medizinisch gar nicht mögliche Baby, wieder hergeben, weil es sich irgendwo, nur nicht da, wo es hingehörte, eingenistet hatte. Ich fühlte mich vom Glück betrogen.

Ein weiteres Mal schwanger schaffe ich nicht…

Das hCG sank weiter. Es war mittlerweile Dezember 2012. Kurz vor Weihnachten. Der Chefarzt der Frauenklinik mochte mich. Ich sollte zu ihm zur regelmäßigen Kontrolle. Er wollte eigene Studien führen, weil sie in der Klinik noch keine Erfahrung mit MTX hatten. Ich ging in der Mittagspause zum Kontrolltermin. Blutkontrolle, das Übliche. Dann alle möglichen Fragen. Die Arzthelferin war die ganze Zeit dabei, dann schickte er sie raus, um mich allein zu untersuchen. Grob und mit Witzen unterlegt, die ich nur aus der Ferne hörte, während ich den Minutenzeiger stumm beschwor, schneller zu ticken. Ich war voller Zorn, aber nicht in der Lage, etwas zu sagen. Nach Weihnachten sollte ich wieder zu ihm kommen. Ich ging nie wieder hin, sondern brach die Behandlung und damit seine persönliche Studie ab und ließ mich stattdessen von meinem eigenen Arzt weiterbehandeln.

Ich „durfte“ sechs bis zwölf Monate nicht schwanger werden. Niemand war sich da so sicher. Die Hersteller des MTX sagten, man könne sofort schwanger werden. Das Krankenhaus sagte, ich solle besser zwölf Monate abwarten. Ich lächelte nur milde. Schwanger werden gehörte zu meinen schwersten Übungen. Ein zweites Wunder wie die verlorene Schwangerschaft war statistisch unmöglich. Ich war nach all dem, was passiert war, auch nicht bereit für eine neue Schwangerschaft. Wochenlang liefen mir auf dem Weg ins Büro einfach die Tränen über das Gesicht, wenn ich aus dem Auto blickte und auf die Charité zufuhr. Jeden Morgen erinnerte mich der Ausblick an das Jahresende 2012. Und jeden Tag wurde trotzdem der Wunsch größer, doch noch ein zweites Kind zu bekommen. Jetzt erst recht. Immerhin hatten wir ja noch die neun eingefrorenen Embryonen. Und dann wachte ich Ende Mai 2013 auf, mit Hitzewallungen und einem muskelkaterähnlichen Ziehen im Bauch. Und ich hatte eine Ahnung, obwohl ich noch nicht einmal überfällig war.

Ich kramte meine übriggebliebenen Schwangerschaftstests vom Vorjahr hervor und saß mit zitternden Händen auf dem Klo. Keine Minute später fing ich panisch an zu weinen. Da waren zwei Striche! Aber statt Freude war da nur blanke Panik. Ich war noch gar nicht bereit, wieder so viel Hoffnung zu haben. Und so viel Angst. Als ich keine zwei Wochen später Blutungen bekam, rannte ich panisch aus dem Büro rüber in die Charité. Zum ersten Mal seit der Eileiterschwangerschaft und all den Erlebnissen. Ich wollte dieses Haus nie wieder betreten müssen. Und während in meinem Kopf der gleiche Horrorfilm ablief wie sechs Monate und mehr als vier Jahre zuvor, blubberte auf dem Ultraschallmonitor das kleine Herz. Und zum ersten Mal seit langem war ich glücklich. Bis uns drei Monate später mit Hannahs Diagnose der Boden unter den Füßen weggerissen wurde. Der Rest ist Geschichte…

Am Ende ist alles gut. Oder: Man sollte das Glück nicht herausfordern!

Nach Hannahs Geburt hatte ich mit weiteren Kindern abgeschlossen. Die Prognosen sind bei der Schwere ihres Herzfehlers nicht wirklich gut. Die Chance, ein weiteres herzkrankes Kind zu bekommen, überdurchschnittlich hoch. Und trotzdem zahlen wir seit über sechs Jahren halbjährlich 155€ Lagerungskosten für die neun eingefrorenen Embryonen. Ich kann die Entscheidung noch nicht treffen, sie vernichten und entsorgen zu lassen. Es ist doch unser Leben, was seit Oktober 2009 in flüssigem Stickstoff schlummert. Aber ich möchte kein weiteres Kind. Nicht jetzt. Nicht heute. Die letzten zwei Jahre haben mir gezeigt, wie wenig ich für diese Mutterrolle manchmal geschaffen bin. Wie sehr ich an einigen Tagen dagegen kämpfe und meine Freiräume brauche. Und dass es heute, acht Jahre nach unserer ersten Kinderwunschbehandlung, nicht das unbeschwerte Leben ist, von dem ich immer geträumt hatte. Wir haben verdammt viel Glück gehabt und sollten es besser nicht noch mehr herausfordern. Und trotzdem sticht es, wenn ich von all den verkündeten Schwangerschaften lese oder höre. Mit jeder ein bisschen mehr. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich freue mich von Herzen und weiß gleichzeitig, dass ich das selbst gerade weder kann noch möchte. Vielleicht ist der Schmerz Ausdruck der leisen Gewissheit, dass ich nie mehr dieses Strampeln in meinem Bauch spüren werde, nie mehr diesen besonderen Frieden mit meinem Körper haben werde und nie mehr all die zauberhaften ersten Momente mit einem Baby erleben werde. Ich habe zwei zauberhafte und glückliche Töchter. Das ist mehr, als ich am Anfang des Weges zu hoffen wagte.

Dieser Text erschien zuerst auf Jessikas Blog Herz und Liebe. Wir freuen uns sehr, dass sie ihn auch bei uns veröffentlicht.

Mehr bei EDITION F

Die große Baby-Angst. Weiterlesen

Malte Weldings Plädoyer für Kinder, trotz allem. Weiterlesen

„Warum sieht der Mann so komisch aus?“ Wenn Kinder auf Menschen mit Behinderung treffen. Weiterlesen