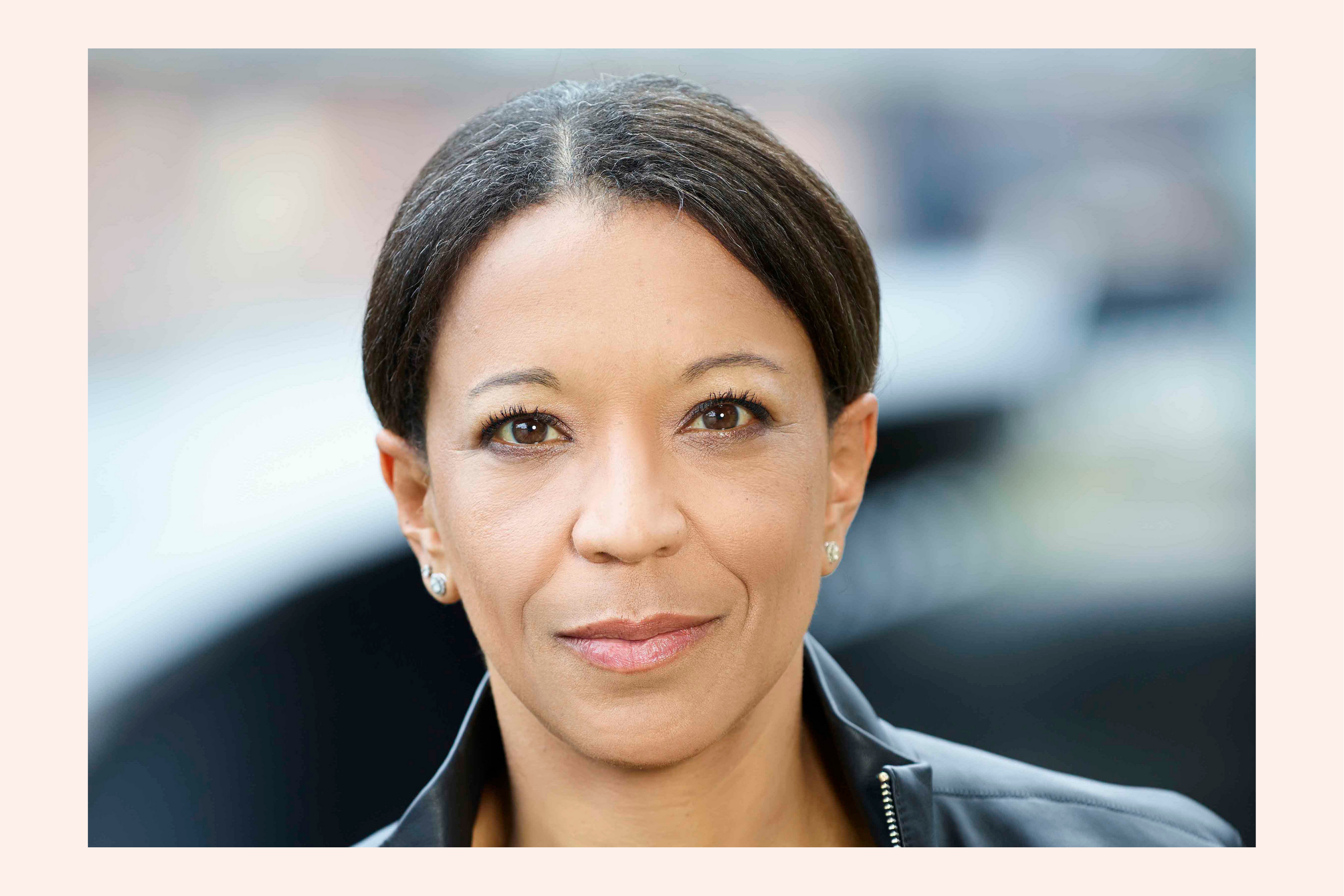

Janina Kugel ist eine der einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft – fünf Jahre lang stellte sie als Vorstandsmitglied bei Siemens Konventionen in Frage und setzte sich besonders für mehr Diversität ein. Im Interview spricht sie über die Chancen des größten unfreiwilligen Arbeitsplatzexperiments der Welt und warum es nicht reicht, nur die Elternzeit gerecht aufzuteilen.

Janina Kugel kennen viele vor allem seit 2015, als sie in den Vorstand der Siemens AG berufen wurde. Fünf Jahre lang war sie dort als Personalvorständin für 380.000 Mitarbeiter*innen weltweit verantwortlich. Sie zählt zu den bekanntesten Gesichter der deutschen Wirtschaft und berät auch die Bundesregierung. Im vergangenen Herbst gehörte sie zu den Initiator*innen der Kampagne #IchWill, die sich für eine Mindestfrauenquote von 30 Prozent in Führungspositionen starkmacht.

Seit ihrem Ausstieg bei Siemens Anfang 2020 arbeitet Janina Kugel als Aufsichtsrätin und Beraterin. Gerade ist ihr erstes Buch erschienen: „It‘s now. Leben, führen, arbeiten“. Darin behandelt sie all die Herzensthemen, für die sich schon lange und auch während ihrer Zeit als Personalvorständin bei Siemens besonders eingesetzt hat: Die Bekämpfung des Unconscious Bias, mehr Frauen in Führungspositionen, und besonders: echte Diversität in Unternehmen und Organisationen.

Lisa Seelig: Wen würden Sie gern mit Ihrem Buch erreichen, inwiefern könnte es dazu beitragen, die Ihnen so wichtigen Veränderungen anzustoßen?

Janina Kugel: „Ich hoffe tatsächlich, dass ich Menschen unabhängig ihres Geschlechts und Alters erreichen kann. Die Leute vom Verlag meinten anfangs: ,Ah, Sie schreiben ein Frauenbuch‘, und ich sagte: ,Nein, das tue ich nicht, ich bin eine Frau und ich rede auch über Diversität, aber in all ihren Facetten und über viele andere Themen.‘ Ich hoffe, dass alle Leser*innen sich zu ihren Herzensthemen etwas herauspicken können. Ich war in meinen Lebensbereichen häufig eine der ersten, die Dinge anders gemacht hat. Natürlich war ich nicht die erste arbeitende Mutter; ich war auch nicht die erste Frau im Vorstand; aber ich war für viele offensichtlich die erste Abteilungsleiterin, die direkt nach dem Mutterschutz zurückkam, und meine Botschaft ist: Wenn du die Person bist, die etwas zum ersten Mal anders macht, ist das manchmal total anstrengend; aber die Chance ist groß, dass Leute, die das sehen, dir helfen, oder deinem Beispiel folgen. Ich würde mir wünschen, dass Menschen sich in einer der Geschichten wiederfinden und sagen: ,Hier wurde ein Anstoß gewagt, dann kann ich das auch.‘“

Sie schreiben auch über ihre persönlichen Erfahrungen rund um das Thema Familiengründung und Vereinbarkeit; in einem Interview sprachen Sie über die Retraditionalisierung, die in vielen Familien während der Pandemie zu beobachten ist, und sagten, viele Akteur*innen seien froh über diese Entwicklung. Wer sind diese Akteur*innen?

„Das Interview war vor etwa genau einem Jahr – damals war das Stresslevel bei den Familien auch schon ganz enorm, sie hatten kaum eine Lobby, und der Druck lastete besonders auf den Frauen. Eine solche Krise verfestigt immer das, was ohnehin schon da ist: In Familien, in denen Frauen den Großteil der Care-Arbeit wahrnehmen, wurde die Ungleichheit noch verschärft. Jetzt höre ich natürlich die Ausnahme-Männer rufen: ,Ich mach es aber anders!‘ – Ja, diese Männer gibt’s, und glücklicherweise sogar immer mehr. Deshalb übrigens auch mein Hinweis an alle Leser*innen: Sucht euch die richtige Partner*innenschaft aus, um gestalten zu können, was auch immer ihr gestalten wollt – zum Beispiel die eigene Karriere. Diejenigen, die jedoch unter einer Situation nicht leiden und keine Nachteile spüren, sehen üblicherweise keine Notwendigkeit für Veränderungen. Und so kam es an vielen Stellen zur Retraditionalisierung, ein Begriff, den die Soziologin Jutta Allmendinger zu Beginn der Krise prägte. Denn die Männer, die zu Hause auch vor der Krise keinen Anteil an der Care-Arbeit hatten, haben weitergemacht wie zuvor. Und auch die Politik hat lange gar nicht auf die Anforderungen von Familien reagiert.“

„Die Privilegierten wollen selten was vom Privileg abgeben. Aber sie verpassen die große Chance auf motivierte Mitarbeiter*innen.“

Am Ende geht es wieder um das Thema Macht …

„Ja vielleicht auch um Macht, aber vor allem um gewohnte Verhaltensmuster. Ein Beispiel aus dem Arbeitsbereich wiederum sind die präsenzverliebten Führungskräfte in Deutschland: Die sind gefangen in dem alten Denkkonstrukt, sie könnten ihre Mitarbeiter*innen kontrollieren, nur weil diese physisch anwesend sind – also warum sollten jene, die eigentlich nach der Pandemie nur schnell zum Status Quo mit Präsenzpflicht zurückwollen, um vermeintlich wieder kontrollieren zu können, etwas verändern wollen? Warum sollten die, die Macht haben, die Macht der Entscheidung, die Macht der Freiheit, etwas ändern wollen? Die Privilegierten wollen selten was vom Privileg abgeben. Aber sie verpassen die große Chance auf motivierte Mitarbeiter*innen.“

Sie setzen sich mit anderen Frauen stark für Frauenquoten in Führungspositionen und für mehr Frauen in Vollzeit ein – Kritiker*innen werfen einer solchen Quote vor, am Ende nichts anderes als ein rein wirtschaftlich gedachtes Instrument zu sein. Und: Nur weil Frauen genau so viel schuften wie Männer, ändere das nichts an grundsätzlichen Fehlern im System, also: Nur weil eine Frau, die sich den männlich geprägten Strukturen angepasst hat, nach oben kommt, stößt sie nicht das Tor zum Paradies auf. Wie stehen Sie dazu?

„Erstmal grundsätzlich, wenn wir über Quotierungen sprechen: Frauen sind nicht besser als Männer und nicht besser als diverse Menschen. Bei unserer Forderung nach einer Frauenquote von 30 Prozent geht es schlicht um eine Erkenntnis aus der Soziologie, dass aufgrund des sogenannten Ähnlichkeitsprinzips, auch „Mini-me-Prinzip“, nicht alle die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben. Menschen trauen den Menschen am meisten zu, die ihnen am meisten ähneln. Das gilt für die Ausbildung, Herkunft, aber auch für das Geschlecht. Und da die Entscheider*innen über Toppositionen meistens Männer sind, werden Männer eher bevorzugt. Entscheidungen über Besetzungen basieren nicht, anders als von vielen angenommen, auf objektiv messbaren Kriterien. Aber gemischte Gruppen treffen andere Entscheidungen, bei mehr Frauen in Gremien kommen andere Lebensrealitäten zum Tragen.

„Und siehe da, wer mit anderen Augen auf die Welt blickt, wird Neues entdecken, und auch neue Menschen. Das hat in Deutschland fast zwei Jahrzehnte nicht wirklich geklappt.“

Deshalb sehen Vorstände auch so aus, wie sie bis heute aussehen …

„Ja – wenn in einem Konzern etwa nach neuen Vorständ*innen gesucht wird, und es Quoten zu erfüllen gibt, dann müssen die Aufsichtsräte ihren Suchradius erweitern. Sie müssen aber auch ihre Suchkriterien verändern, sie müssen sich öffnen, um ,andere‘ Menschen zu finden als bisher. Und siehe da, wer mit anderen Augen auf die Welt blickt, wird Neues entdecken, und auch neue Menschen. Das hat in Deutschland fast zwei Jahrzehnte nicht wirklich geklappt. Vielfalt gibt es in den Top-Etagen wenig, und deshalb bin ich eine Quotenbefürworterin. Denn freiwillig öffnen sich die meisten Menschen nicht. Wir müssen quasi diejenigen zum Jagen tragen, die eigentlich gar nicht jagen gehen wollen.“

Und woher kommen diese 30 Prozent in den Quotendiskussionen?

„Es werden 30 Prozent Andersdenkende in einer Gruppe benötigt, damit sich die Meinungen und die Dynamik dieser Gruppe verändern. Ich hab das einem Journalisten mal so erklärt: ,Wenn Ihre Frau einen Mädelsabend macht, und Sie kommen zu früh nach Hause, und da sitzen zehn Frauen am Tisch und sind alle schon gut in Stimmung: Wie lange bleiben Sie bei denen am Tisch sitzen, bevor es Sie nervt, oder Sie einen blöden Spruch kriegen, oder bevor Sie Themen hören, die Sie wirklich nicht spannend finden, wie lange geben Sie sich?‘ Maximal 30 Minuten, würde ich sagen. Mit dieser Geschichte, die wir alle aus dem privaten Bereich kennen, will ich zeigen, dass homogene Gruppen immer ihre eigenen Themen haben. Frauen genauso wie Männer, Heterosexuelle wie Homosexuelle oder wer auch immer. Im Privaten ist das ja ,gemütlich‘, aber in Organisationen werden so häufig nur wenige Perspektiven gesehen und bestimmte.“

Und diese 30 Prozent müssen Verbündete sein?

„Nein, diese 30 Prozent Andersdenkende können ganz verschiedene Hintergründe haben – die Dynamik der Gruppe wird sich verändern und dann treten die jeweiligen zugeschriebenen Eigenschaften der Menschen, zum Beispiel das Geschlecht in den Hintergrund und die Argumente zählen als solche.“

Provokant formuliert: Marginalisierten, diskriminierten Menschen ist es egal, ob sie von einem Mann oder einer Frau an der Spitze ausgebeutet werden. Was sagen Sie zu der Kritik, dass Frauen, die sich männlich geprägten Strukturen anpassen und so an die Spitze kommen, auch nicht unbedingt gut sind für die Menschen, die in einem grundsätzlich ungerechten System unten in der Hierarchieleiter gefangen sind?

„Diese Frage setzt die These voraus, dass alle Menschen in Spitzenpositionen Ausbeuter*innen sind. Das halte ich für gewagt. Es gibt gute und schlechte Führungskräfte, unabhängig vom Geschlecht. Doch es stimmt auch, die Regeln müssen alle lernen, die mitspielen wollen. Es liegt dann aber am Mut und an der inneren Überzeugung, diese dann auch zu ändern, so dass Ungerechtes gerechter wird. Zu Quotierung von Menschen mit Migrationshintergrund hat sich zum Beispiel Düzen Tekkal immer mal wieder ganz deutlich ausgesprochen. Fakt ist: Je mehr unterschiedliche Menschen sich in Toppositionen finden, desto eher werden Entscheidungen getroffen, die alle Perspektiven berücksichtigen und desto eher werden auch marginalisierte Gruppen eine Stimme bekommen.“

„Wenn das erste Kind ansteht, entscheiden Paare üblicherweise nur kurzfristig über die Aufteilung der Elternzeit – dabei sollten sie sowohl monetär als auch mit Blick auf die Zufriedenheit beider Elternteile viel weiter in die Zukunft blicken.“

Sie richten Ihren den Blick auf Länder, wo die Themen Gleichberechtigung und Vereinbarkeit mit viel größerer Selbstverständlichkeit gelebt werden. Hilft in Deutschland noch etwas anderes als politische Maßnahmen, die Väter zu mehr Engagement „zwingen“, etwa durch die Verpflichtung zu einer gerecht aufgeteilten Elternzeit?

„Also zwingen kann und sollte der Staat niemanden. Aber Anreize und Strukturen schaffen, die zu mehr Gleichberechtigung führen. Und dann muss jede*r die wichtigen Themen in der Partner*innenschaft besprechen. Wer eine Familie gründen will, sollte auch mal 15 Jahre in die Zukunft schauen. Wenn das erste Kind ansteht, entscheiden Paare üblicherweise nur kurzfristig, vor allem über die Aufteilung der Elternzeit, das ist aber nur eine ganz kurze Zeitspanne – dabei sollten sie sowohl monetär als auch mit Blick auf die Zufriedenheit beider Elternteile viel weiter in die Zukunft blicken.“

Sie schreiben in Ihrem Buch auch darüber, wie sehr das in der Nachkriegszeit geprägte Rollenbild in der deutschen Gesellschaft bis heute alte Muster zementiert …

„Wenn wir mal die Pandemie kurz beiseite nehmen: Würden wir als Gesellschaft Eltern eine hohe Flexibilität gewähren, also flächendeckend verlässliche gute Kitas und Ganztagsschulen und zusätzlich auch einen steuerlichen Anreiz, sodass beide Elternteile arbeiten, also ein Familien- statt eines Ehegattensplittings – plus der Möglichkeit für Wissensarbeiter*innen, flexibel von zu Hause aus zu arbeiten: Dann ließen sich 40 Stunden ganz anders bewerkstelligen, als das heute der Fall ist; dann würde der Wunsch nach Teilzeit meiner Meinung nach gar nicht so häufig kommen. Und Arbeitszeitflexibilität geht auch in Jobs, die nicht aus dem Homeoffice gemacht werden können. Dann würde manch eine*r merken, dass all das, was im Leben eine Rolle spielt, auch stressfreier zu machen ist.“

Inwiefern spielen hier veraltete Strukturen eine Rolle?

„Bei Kindern in den weiterführenden Schulen wird in Deutschland zum Beispiel selbstverständlich davon ausgegangen, dass jemand nachmittags zu Hause ist, der*die helfen kann – so eine Erwartungshaltung gibt es in anderen Ländern gar nicht: Nach Hause kommen und dann noch drei Stunden Mathe, Englisch oder Physik mit den Kindern machen. Übrigens nicht nur eine Frage von Zeit, sondern auch davon, welche Eltern überhaupt helfen können. Auch die Bildungsungerechtigkeiten könnten entschärft werden. In Ostdeutschland sind Infrastruktur und Rollenverständnis übrigens völlig anders, und wer dort Rentner*innen betrachtet, sieht, dass es auch keine geschlechtsspezifische Rentenlücke gibt, sprich keinen signifikanten Unterschied zwischen Frauen und Männern.“

„Sie schreiben öfters von Vorbildern aus Skandinavien, wo eine gerechte Aufteilung der Elternzeit verpflichtend ist …

„Nicht verpflichtend, sondern incentiviert. In Deutschland wäre es jetzt höchste Zeit für eine echte Reform des Elterngeldes gewesen. Wobei wir nicht vergessen dürfen: Wir reden hier von Möglichkeiten für Menschen der Einkommensmittelschicht, denn nicht jede*r kommt über die Runden mit dem Prozentsatz des Nettoeinkommens, der beim Elterngeld gezahlt wird. Schweden hat das ,Ehegattensplitting‘ schon abgeschafft und 1971 die Individualbesteuerung eingeführt, das Grundverständnis damals war: Emanzipation sei nur möglich, wenn Frauen arbeiten und es keine Abhängigkeiten mehr durch gemeinschaftliche Besteuerung gäbe. Dann kamen weitere staatliche Regelungen zur Förderung einer gerechten Aufteilung von Care- und Lohnarbeit dazu, deshalb: Ja, ich würde es begrüßen, wenn Deutschland Anreize setzt, dass sich beide Elternteile die Sorgearbeit gerecht aufteilen.“

In einer Kolumne für ein Wirtschaftsmagazin machten Sie sich kürzlich Gedanken darüber, was vom „größten Arbeitsplatzexperiment“, nämlich dem Arbeiten von zu Hause aus während der Pandemie, bleiben wird …

„Gewinner*innen dieses Experiments werden diejenigen sein, die bei Stellenanzeigen bei ,Einsatzort: schreiben: ,Wo immer Sie wollen‘. Diejenigen, die das Homeoffice schon verinnerlicht haben und es als Chance begreifen, virtuell zusammenzuarbeiten, werden Zugang zu einem Talentpool haben, den sie mit Präsenzpflicht nie bekommen hätten. Ich gehe davon aus, dass die meisten Menschen aus sozialen Gründen ohnehin ein paar Mal pro Woche ins Büro gehen wollen, wenn die Pandemie vorbei ist. Aber nehmen wir doch mal das Beispiel, wie wir beide gerade über Zoom sprechen: Ich weiß nicht, ob Sie im Rollstuhl sitzen oder nicht. Und das heißt, falls Sie im Rollstuhl sitzen sollten, würde es jetzt keinen Unterschied mehr machen – früher hätten wir versucht, uns physisch zu verabreden, und das wäre womöglich schwierig gewesen. Oder nehmen wir mal an, Sie leben als Mensch mit einer Behinderung an einem beliebigen Ort – dann können Sie nicht einfach mal so wegen eines Jobs umziehen, weil sie womöglich noch nicht mal eine barrierefreie Wohnung finden. Durch das digitale Zusammenarbeiten, durch eine virtuelle Unternehmenskultur bekommen Sie den Zugang zu einem komplett neuen Pool an Mitarbeiter*innen.“

Das Thema Diversität ist eines Ihrer großen Herzensthemen. Wieso tun sich so viele Unternehmen und Organisationen so schwer damit, etwas an der Zusammensetzung der Belegschaft zu ändern, selbst wenn sie das Problem erkannt haben?

„Als ich Vorständin wurde, haben sich viele Mitarbeiter*innen, die ich nicht kannte, bei mir gemeldet. Die haben nicht darüber nachgedacht, welchen Pass ich habe, sie haben einfach gesehen: Im Vorstand können Leute sein, die nicht männlich und nicht weiß sind – ich stand plötzlich als Symbolbild für vieles, was möglich ist. Und Gleiches galt für meine Kollegin Lisa Davis. Wenn ein Unternehmen nur ähnlich aussehende Menschen auf den Fotos ihrer Website haben, dann ist das ein unbewusstes Ausschließen von Menschen, die anders aussehen. Vieles passiert zwar unbewusst oder unbedacht, aber die Wirkung ist verheerend: Und so kommt es mit schöner Regelmäßigkeit zu ,interessanten‘ Fotos, die im Netz kursieren und entsprechend kommentiert werden, auf denen ausschließlich weiße Männer in identischen Anzügen als Führungsriege posieren – ich denke mir jedes Mal: Wann kapiert ihr es eigentlich, dass Bilder mehr sagen als Worte?“

—

Janina Kugel: „It’s now: Leben, führen, arbeiten – Wir kennen die Regeln, jetzt ändern wir sie“, Ariston Verlag, April 2021, 256 Seiten, 22 Euro.

Das Buch ist natürlich auch bei lokalen Buchhändler*innen eures Vertrauens zu finden. Support your local Book-Dealer!